The children of Bullenhuser Damm

Mediathek Sorted

“The children all spoke broken German with a Polish accent. After a while, Frahm came in and said that the children should remove their clothes. I saw that they were rather reluctant to do so, and told them that they were being asked to undress so that they could be vaccinated against typhus. I then took Frahm out of the room so that the children couldn’t hear what we were saying, and asked him quietly what was going to happen to them. Frahm was also very pale, and said I should hang the children.”[1]

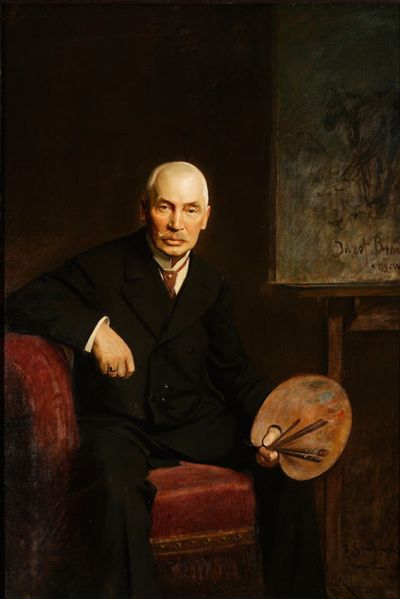

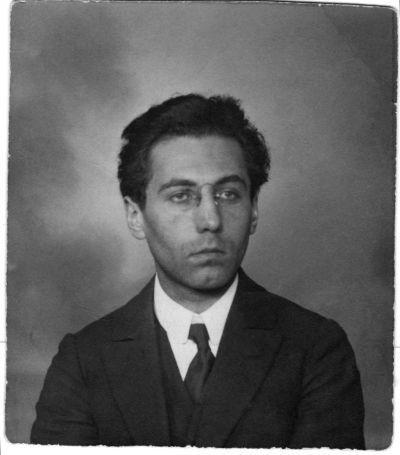

The SS Hauptsturmführer and concentration camp medic Dr. Alfred Trzebinski, who made this statement on 24 April 1946 during the Hamburg Curiohaus trial and who participated in the murders, was all too familiar with the Polish accent of his victims. He himself was born in 1902 in Jutroschin in the Prussian province of Posen (today: Jutrosin, Greater Poland Voivodeship), which had been given to Poland in 1919/20 in the Treaty of Versailles. He also had a Polish father. However, not all of the children came from Poland. Of the twenty Jewish children who were hanged in the former school on Bullenhuser Damm in the Rothenburgsort district of Hamburg, one came from Italy, two from the Netherlands, one from Slovakia, two from France, and 14 from Poland. All of the children had been separated from their parents in the Auschwitz concentration camp in the autumn of 1944, selected for medical experiments, and taken to the Neuengamme concentration camp in Hamburg.

How the children were brought to the Auschwitz concentration camp

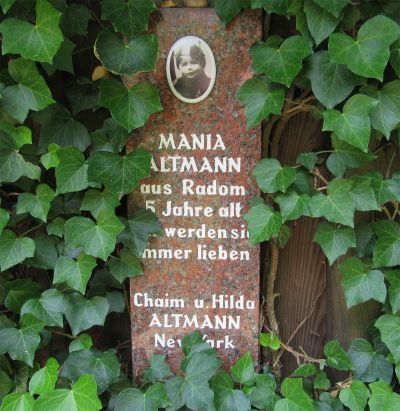

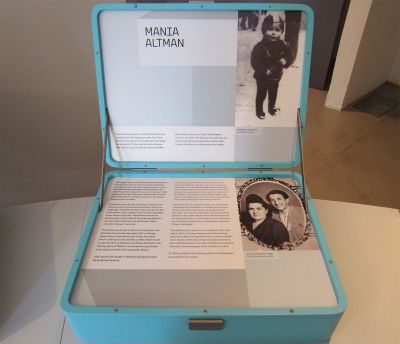

Mania Altman, born on 7 April 1938 in Radom, Poland, was the daughter of Pola and Shir Altman, a shoemaker. From the spring of 1941, she and her family lived in the ghetto established in Radom by the German occupiers. Her parents, aunts, and uncles, who also lived in the ghetto with their families, were sent to work at different camps. In the summer of 1944, Mania and her parents were deported to Auschwitz via the nearby Pionki forced labour camp, which served a gunpowder factory. Her father was then sent to the Mauthausen concentration camp, where he was murdered during the final weeks of the war. In August 1944, Mania was separated from her mother in Auschwitz. At that time, she was six years old. Pola Altman was deported to a satellite camp of the Gross-Rosen concentration camp in October, was liberated in 1945, and emigrated to the US in 1951. Right up until her death in 1971, she never found out what had happened to her daughter.

Lelka Birnbaum, who was born in Poland in around 1933, is known only from a list of names published by the Danish doctor and prisoner at Neuengamme concentration camp, Dr. Henry Meyer, in the book, “Rapport fra Neuengamme”, written in collaboration with the Swedish doctor, Gerhard Rundberg. The list contained her surname, gender, and age. Her full name also appears on the cover sheet of an X-ray image and on a photograph used to document the medical experiments that were conducted on her. She was probably eleven years old when she arrived in Auschwitz.

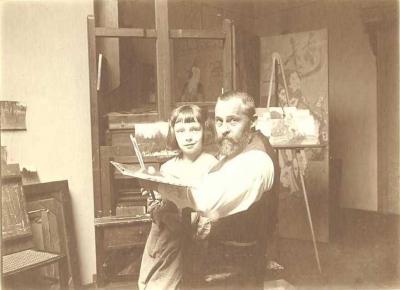

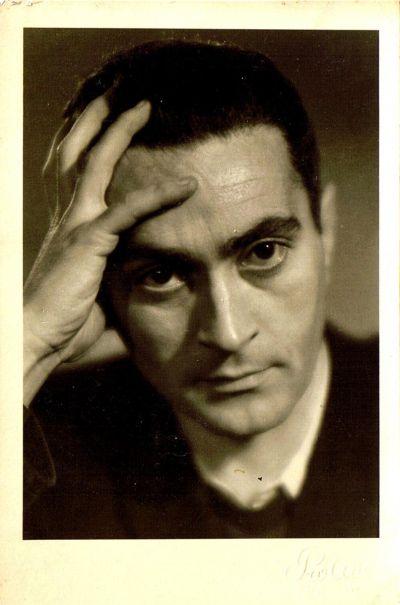

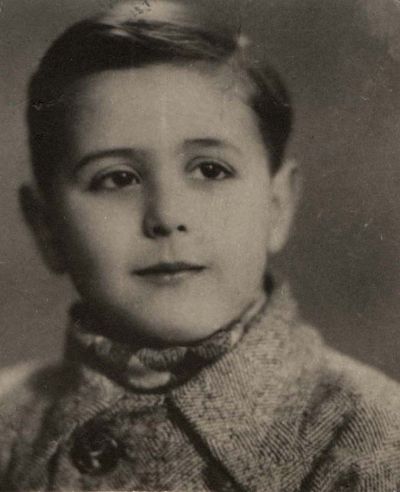

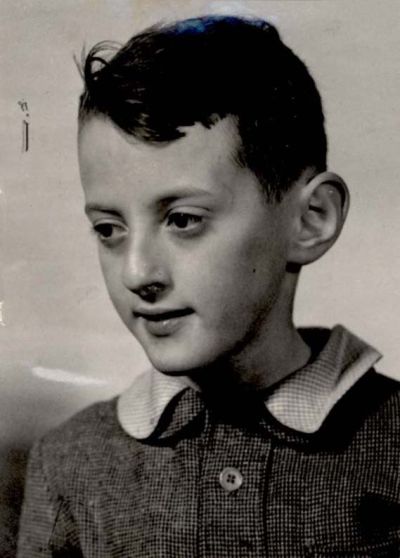

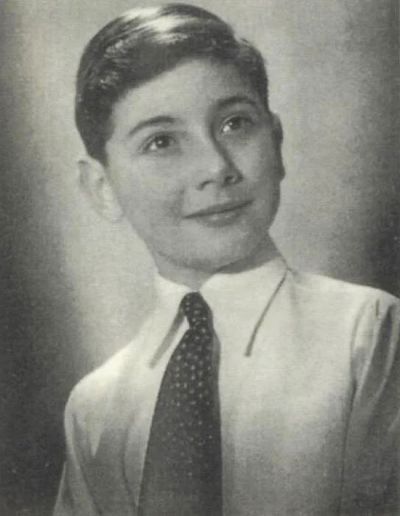

Sergio De Simone (Fig. 1 . ) was born in Naples on 29 November 1937. His mother Gisella, née Perlow, who came from Fiume/Rijeka, was Jewish, while his father, Edoardo De Simone, who was a ship’s officer, was Catholic. After the Allies bombed Naples, the family moved to Rijeka in the summer of 1943. It was there that Sergio, his mother and, seven other family members, including his cousins Alessandra and Tatiana, were arrested in March 1944. On 4 April 1944, they were deported to Auschwitz concentration camp via the Risiera di San Sabba concentration and collection camp near Trieste. At that time, Sergio was six years old. His father was taken to Dortmund as a forced labourer. His mother was liberated from the Ravensbrück concentration camp; his two cousins also survived. His parents were reunited in Italy. Until her death in 1984, his mother never lost hope that her son might still be alive.

[1] Statement by Dr. Alfred Trzebinski during the Curiohaus trial, 24/4/1946, quoted from: Curiohaus-Prozess, verhandelt vor dem britischen Militärgericht in der Zeit vom 18. März bis zum 3. Mai 1946 gegen die Hauptverantwortlichen des KZ Neuengamme, published by Freundeskreis e. V., Hamburg 1969, Volume 3, p. 346–351. Quoted from: Dossier Täter vor Gericht. Die Curio-Haus-Prozesse, http://media.offenes-archiv.de/01_gruen_aussagen_01.04.11_klein.pdf