Ferdinand Matuszek – wie an polnische Zwangsarbeiter erinnert wird

Mediathek Sorted

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Trailer zum Theatertsück "Im Herzen ein Nest aus Stacheldraht"

Prolog

Januar 2019: Ohnmächtig scheint der Mann auf der Bühne zu sein, ohne Worte für das, was ihm seit Jahrzehnten durch den Kopf spukt. Ein Stacheldraht schwebt vor seinem vom Leben gezeichneten Gesicht: Der Krieg lässt Ferdinand Matuszek auch noch Jahre danach nicht los. Der Krieg mit seinen Erinnerungen an Grausamkeiten und Leid; der aber auch Fragen nach der eigenen Schuld aufwirft. Das Stück des Bielefelder Duos Michael Grunert (Schauspiel) und Regina Berges (Regie/Text), „Im Herzen ein Nest aus Stacheldraht“, nimmt diese Erinnerungen auf und zeichnet episodenhaft das Leben des Ferdinand Matuszek nach, der mit 15 Jahren als Zwangsarbeiter aus seinem Heimatland Polen nach Deutschland verschleppt wurde. Viele Szenen knüpfen an Wissen und Bilder an, die wir aus der Forschung und die Narration vom Holocaust kennen. Doch was sind die Geschichten der Zwangsarbeiter? Was ist ihr Narrativ? An welcher Stelle kommen sie in unserem kulturellen Gedächtnis[1] überhaupt vor und in der Gesellschaft zum Vorschein? Ich mache mich auf die Suche, wie wir uns – am Beispiel von Matuszek – an Zwangsarbeiter erinnern und wie Medien und Institutionen Erinnerungen schaffen.

[1] Vgl. hierzu: Jan Assmann: Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität, in: Jan Assmann und Tonio Hölscher (Hrg.): Kultur und Gedächtnis, Frankfurt/Main 1988, S. 9-19.

1. Akt: Die Zeit in Ostgalizien

Matuszeks Geschichte, eine der vielen Geschichten der Zwangsarbeiter in Deutschland, nimmt ihren Anfang in Ostgalizien, im Verwaltungsbezirk Tarnopol in der Zweiten Polnischen Republik. Dort wurde der Protagonist dieser Erzählung, Ferdinand Władysław Matuszek, 1926 im Dorf Czołhańszczyzna[2] geboren. Czołhańszczyzna war zu diesem Zeitpunkt nur 25 Kilometer von der polnisch-sowjetischen Grenze entfernt. Matuszeks Familie stammte ursprünglich aus der Wiener Neustadt; sein Vater Bartholomeus, siedelte nach Galizien über und arbeitete in der Landwirtschaft. Der kulturinteressierte Sozialdemokrat prägte das Familienleben der Matuszeks – er engagierte sich in der Lokalpolitik. Bereits 1935 verstarb der unter den Spätfolgen einer Verletzung aus dem Ersten Weltkrieg leidende Vater an einer Lungenentzündung. Nach seinem Tod heiratete die Witwe Eudokia den polnischen Berufsoffizier Jan Kubiszyn. Im Gespräch mit den beiden Historikern Friedhelm Schäffer und Oliver Nickel bezeichnet Matuszek seine Kindheit retrospektiv als glücklich:

„Wir waren nicht reich. Wir hatten genug zu essen, ich war immer akkurat gekleidet, darauf legte die Mutter wert. Bis 1941 lebte unsere Familie in materiell gesicherten Verhältnissen. Ich kann sagen, ich hatte eine zufriedene und glückliche Kindheit.“[3]

Der frühe Tod seines Vaters führte dazu, dass Ferdinands Mutter die Erziehung ihrer Kinder maßgeblich prägte. Dazu gehörte nicht nur der tiefe Glaube an den Humanismus, sondern auch daran, nie die Hoffnung zu verlieren. Eine Einstellung, die Matuszek vor allem in seiner Zeit als Zwangsarbeiter am Leben erhielt, wie er selbst sagte.

Als 1939 Nazideutschland das benachbarte Polen überfiel, spürte auch Familie Matuszek die Eruptionen des Kriegsausbruchs. Matuszek, der stets als guter und wissbegieriger Schüler galt, wurde wie viele andere Schüler nach dem Einmarsch der Roten Armee im Osten Polens am 17. September 1939 eine Gymnasialklasse runtergestuft – eine der Schikanen der sowjetischen Besatzer gegen die polnische Zivilbevölkerung. Auch wenn er dank der Intervention des Schulleiters wieder in seine alte Klasse zurückkehren konnte, wurde der Unterricht sukzessive eingeschränkt, bis dieser durch die Schließung der örtlichen Schule vollständig zum Erliegen kam. Um zumindest das bereits erworbene Schulwissen nicht zu vergessen, unterrichtete Matuszek regelmäßig jüngere Verwandte. Auch abseits der Schule wurde der Alltag mehr und mehr von den Ausläufern des Krieges bestimmt. So musste er wie alle polnischen Schüler der Region bis März 1942 bei dem Ausbau der Bahnstrecke Lemberg-Kiew[4] helfen. Neben der harten körperlichen Arbeit gab es kaum Zeit für entspanntes Spielen und für das Jungsein. Eine Gelegenheit blieb Matuszek besonders im Gedächtnis: Eine Gruppe befreundeter Jungen, der Matuszek angehörte, spielte mit einem zurückgelassenen Panzer der Roten Armee:

„Mit einmal, ich weiß nicht, wie das geschehen war, gab es einen Knall, Rauchwolke, und ich flog bestimmt 20 Meter durch die Luft. Dann landete ich da auf dem Boden. Ich gucke so zur Seite, da sitzt da mein Schulkollege, praktisch unser Nachbar, guckt mich so an und das ganze Gedärm quoll heraus.“[5]

Die sowjetische Besatzung, die bis 1941 andauerte, beinhaltete Repressionen und Terror, welche sich gegen den polnischen Teil der Bevölkerung richteten. Der jugendliche Matuszek empfand die Umstände jedoch noch als erträglich.[6] Matuszek erinnert sich, dass es aufgrund der Sprachkenntnisse im täglichen Umgang mit den Rotgardisten zumindest keine Komplikationen gab. Die sowjetischen Soldaten seien in der Hinsicht „menschlich“ gewesen – der Vergleich mit den deutschen Besatzern macht dies deutlich:

„Also, von den Deutschen habe ich nur Negatives in Erinnerung.“[7]

[2] In der deutschen Literatur findet sich ausnahmslos folgende Schreibweise: Czolhanszczyzna. Seit 1946 heißt es Czernielów Ruski (ukrainisch: Чернелів-Руський). Bereits im 19. Jahrhundert wurden Czołhańszczyzna und Czernielów Ruski gemeinsam genannt. Vgl. hierzu: Art. Czernielów Ruski, in: Geographisches Lexikon des Königreiches Polen (Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich), Band 1, Warschau 1880, Sp. 1.817. (http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_I/817, zuletzt abgerufen: 28.2.2019).

[3] Friedhelm Schäffer und Oliver Nickel: „Ich hatte nichts gegen Deutsche, nur gegen Faschisten.“ Die Lebensgeschichte des Ferdinand Matuszek, Norderstedt 2015, S. 27 (im Folgenden als Schäffer/ Nickel, Matuszek).

[4] Es handelte sich konkret um die Baustelle bei Borki Wielkie, einem Nachbarort von Czohlhanszczyzna.

[5] Schäffer/ Nickel, Matuszek, S. 32.

[6] Schäffer/ Nickel, Matuszek, S. 36.

[7] Schäffer/ Nickel, Matuszek, S. 37.

Mit dem Überfall des Dritten Reichs auf die Sowjetunion kommt es zu einer administrativen Umstrukturierung der Region und zu einer weiteren Verschlechterung der lokalen Verhältnisse. Das Heimatdorf Matuszeks gehörte nun zum Distrikt Ostgalizien, was dem Generalgouvernement und dessen Leiter, Dr. Hans Frank, unterstellt wurde.

Der Machtwechsel war auch in Czołhańszczyzna spürbar: Der polnische Bürgermeister wurde durch einen Ukrainer ersetzt und in anderen Positionen bevorzugten die deutschen Besatzer die ukrainischen Dorfbewohner. Repressionen gegen Polen verschärften die Situation im Dorf. Es kam – im ganzen Distrikt – zu einer engmaschigen Zusammenarbeit zwischen der lokalen Verwaltung, der SS[8] und der Polizei. Neben Gewalt gegen in den Orten lebenden Polen kam es auch zu antisemitischen Pogromen.

Matuszek selbst hatte nicht viel Kontakt zu den jüdischen Mitschülern seines Dorfs. Unterschiedliche Religionen und kulturelle Bräuche verhinderten einen engen Austausch. Einige der jüdischen Bewohner der Region wurden aufgrund des Arbeitskräftemangels ebenfalls zur Arbeit auf der Bahnstrecke in Borki Wielkie eingezogen. Anders als die polnischen Jugendlichen und Erwachsenen, wurden die jüdischen Zwangsarbeiter in einem Arbeitslager, bewacht durch ukrainische Miliz, festgehalten. Offiziell bestand kein Kontakt zwischen den beiden Gruppen – hin und wieder kam es dennoch zu Unterhaltungen. Matuszek wurde Zeuge von den Misshandlungen, den Schlägen – und auch dem Hunger der jüdischen Zwangsarbeiter. Aufgrund dieser Erlebnisse beschlossen Matuszek und seine Mutter, zu helfen:

„Ja, und als ich dann zur Toilette ging, ließ ich die mitgebrachten Brote so fallen, dass es niemand bemerkte, weder die Juden und auch nicht die schlesischen SS-Männer. Dann aber hatten es doch einige Juden bemerkt und als schließlich jüdische Arbeiter mit Broten in der Hand von einem SS-Mann entdeckt und zur Rede gestellt wurden, geschah etwas ganz Schreckliches. Einem Mann wurde mit dem Gewehrkolben so in das Gesicht geschlagen, sodass er blutete und Zähne ausgebrochen wurden.“[9]

Der diensthabende Kommandant ordnete an, weitere Juden zu erschießen. Da die Erschießungsaktion an Ort und Stelle ausgeführt wurde, war Matuszek dabei. Erst im Nachhinein wurden ihm und seiner Mutter klar, wie unvorsichtig sie selbst gewesen sind. Sie halfen weiterhin, indem er Brot fallen ließen – deutlich unauffälliger. Das Erlebnis konnte er lange nicht vergessen:

„Ich fühlte mich schuldig. Das kann man gar nicht beschreiben, was für ein Gefühl ich da hatte. Da habe ich an die Menschheit nicht mehr geglaubt. Das Erlebnis kann ich in meinem Leben nicht vergessen.“[10]

[8] Die Schutzstaffel, kurz SS, agierte zunächst als Personenschutz Adolf Hitlers (1889-1945) und anderer ranghoher NSDAP-Personen. Unter Reichsführer SS Heinrich Himmler (1900-1945) übernahm die SS die Polizei und baute die Geheime Staatspolizei (Gestapo) und den Sicherheitsdienst (SD) auf. Auch die Konzentrationslager lagen im Zuständigkeitsbereich der Schutzstaffel. Die SS gilt wegen ihrer brutalen Methoden – während des 2. Weltkrieges auch in Form von Kriegsverbrechen – als wesentliche Stütze des NS-Regimes. Vgl. Paul Hoser: Schutzstaffel (SS), 1925-1945; in: Historisches Lexikon Bayerns, publiziert am 12.11.2007. URL: historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Schutzstaffel_(SS),_1925-1945 (15.02.2019).

[9] Schäffer/Nickel, Matuszek, S. 61 f.

[10] Schäffer/Nickel, Matuszek, S. 61 f.

2. Akt: Stationen der Deportation

Bereits im November 1941 kursierten in Czołhańszczyzna erste Gerüchte, dass Jungen aus den Schulen in den Westen geholt würden, erinnert sich Matuszek. Er habe sich aber kaum Gedanken darüber gemacht – bis zum 1. April 1942, als er selbst als Zwangsarbeit in das Dritte Reich deportiert wurde. Der 15-Jährige war nicht der Einzige: Aufgrund des kriegsbedingten Fachkräftemangels sowohl in der kriegswirtschaftlich relevanten Industrie als auch in der Landwirtschaft sahen sich die Nationalsozialisten gezwungen – den Rassegesetzen[11] zum Trotz – Zwangsarbeiter[12] einzuziehen und in Nazideutschland arbeiten zu lassen.

So wurden zwischen September 1941 und November 1942 100.000 Menschen ins Reich verschleppt. Diese Deportationswelle wurde als sog. „Landarbeiteraktion“ bezeichnet. Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren wurden weggebracht. Ob sie körperlich geeignet für die anstrengende Arbeit waren, war nicht relevant.

Ferdinand Matuszek wurde am Tag des 1. April zuhause bei der Erledigung von Hausaufgaben überrascht. Seine Mutter versuchte die Männer abzuhalten, ein SS-Mann schlug ihr zwei Mal ins Gesicht. Matuszek, der sich daraufhin auf diesen gestürzt hat, wurde in eine Ecke gestoßen. Mit Matuszek wurden an diesem Tag insgesamt acht jugendliche Polen aus dem Dorf deportiert. Der Blick in die entsprechende Forschungsliteratur zeigt, dass der Ablauf der Festnahme Matuszeks vergleichsweile gewaltarm ablief. Die Polizei umstellte zum Teil ganze Dörfer, um die Flucht der zu Deportierten zu verhindern. Ab 1942 zeichneten sich die Deportationen durch steigenden Terror aus – und auch Wahllosigkeit. Wer sich im Rahmen von spontanen Razzien der Polizei und der SS nicht ausweisen oder bezeugen konnte, eine Arbeit zu haben, wurde direkt mitgenommen.

Noch am selben Tag wurden die Jugendlichen in das benachbarte Tarnopol gebracht. Die weitere Deportation erfolgte mittels eines Zugs über Lemberg, Krakau und Liegnitz. Die Fahrt wurde durch jeweils mehrtägige Aufenthalte in den Städten unterbrochen.

In Krakau und Liegnitz kam es zu körperlichen Untersuchungen. Matuszek, der vergleichsweise schmächtig war, hatte bis zu diesem Moment gehofft, zurückgeschickt zu werden. Die körperliche Untersuchung umfasste auch eine Entlausung. Ein Prozess, den Matuszek als besonders erniedrigend in Erinnerung behielt:

„Dann mussten wir uns in einer Reihe aufstellen und bücken und da kriegten wir von hinten mit so einer Flitsche etwas draufgepustet. Die sagten nur: ‘Läuse.’ Ich sagte: ‘Ich habe keine Läuse.’ Das kann man gar nicht beschreiben, so etwas Diskriminierendes. Das wollte mir einfach nicht in den Kopf.“[13]

Wie andere Zwangsarbeiter auch gelangte Matuszek im April 1942 in ein sogenanntes Durchgangslager in Soest. Diese funktionierten als Verteilungszentren: Von dort aus sollten die eingezogenen Arbeitskräfte in der Region verteilt werden. Bevor dies geschah, wurden die Menschen desinfiziert, durch das Arbeitsamt registriert und schließlich den interessierten Betrieben präsentiert. Diese konnten sich an vorher festgelegten Tagen „ihre“ Zwangsarbeiter selbst auswählen.

Da Matuszek so mager war, wurde er zunächst von der Behörde zu einer Familie nach Rehme-Babbenhausen geschickt und nach kurzem Aufenthalt schließlich auf den Bauernhof der Familie Körtner aus Rehme[14] weitergeschickt – dort sollte er seine neue Heimat finden.

[11] Nationalsozialisten unterteilten die Menschen in verschiedene Rassen, je nach Einordnung hingen Status, der Umgang und der angebliche Wert ab. Polen galten als Slawen nur etwas mehr als Juden oder Sinti und Roma.

[12] Zwangsarbeiter sind Menschen, die unter Zwang für das Deutsche Reich arbeiteten. Darunter fielen Kriegsgefangene, Häftlinge sowie unfreiwillige, ausländische Zivilisten aus Staaten, die weder mit dem Dritten Reich befreundet noch neutral waren.

[13] Schäffer/Nickel, Matuszek, S. 97.

[14] Rehme ist seit 1973 Stadtteil von Bad Oeynhausen im Kreis Minden-Lübbecke und liegt in Nordrhein-Westfalen. Zuvor war es eine eigenständige Gemeinde.

3. Akt: Zeit der Zwangsarbeit

Matuszek war einer von fünf polnischen Zwangsarbeitern in Rehme. Insgesamt zählte der Ort während des Krieges zwischen 1.500 und 1.600 zur Arbeit gezwungene Menschen. Der Grund für die im Vergleich zur Einwohnerzahl (1935 ca. 4.240, 1945 ca. 5.000) hohe Zahl der Zwangsarbeiter war das im Ort ansässige und kriegswichtige Eisenwerk Weserhütte AG. Vor allem sowjetischer Arbeitskräfte wurden dort in großer Zahl eingesetzt.

Das Leben der polnischen Zwangsarbeiter war von harter, körperlicher Arbeit in der Landwirtschaft und verminderter Bewegungsfreiheit gekennzeichnet. Strikte Gesetze und Erlasse schränkten ein. Das Maß der Repression hing von drei Faktoren ab: Zunächst war die rassenideologische Einordnung der Nationalsozialisten entscheidend, sodass insbesondere polnische, russische und jüdische Menschen harten Repressionen ausgesetzt waren. Zweitens war auch die Art der Zwangsarbeit wichtig. War der Betroffene als Zivilist oder als Kriegsgefangener gekommen? Letztlich spielte auch der Einsatzort eine Rolle. Als polnischer Zivilist auf dem Land hatte Matuszek ein geringeres Maß an Kontrolle ertragen müssen als die sowjetischen Kriegsgefangenen in der Weserhütte. Dennoch musste auch Matuszek sich wöchentlich bei den Beamten in Rehme zurückmelden. Kontakt zu seiner Familie in Ostgalizien hatte Matuszek in der zeit nur sporadisch über Briefe, ab Ende 1944 bis zum Kriegsende überhaupt nicht mehr.

Da der menschliche Umgang und die Unterkunft der individuellen Ausgestaltung der konkreten Arbeitgeber oblagen, eröffneten sich immer weitere Spielräume für eine willkürliche Behandlung der Menschen auf Grundlage der rassistischen NS-Ideologie. Juristische Grundlage für den ideologischen Umgang waren ab 1940 die sog. Polenerlasse. Über Printmedien wie Zeitungen und Plakate warnten Nationalsozialisten vor dem Kontakt mit Polen. Insbesondere Mädchen und Frauen, die als propagandistisch nicht gefestigt galten, wurden angehalten, insbesondere von intimen Beziehungen abzusehen. Matuszek wurde über die neue Schikane per Merkblatt beim Beamten informiert:

„Das Erste, was mir der Beamte sagte, war, ich darf nicht mit deutschen Mädchen zusammen gehen. Ich darf nicht ins Kino, ich muss vor 21 Uhr zu Hause sein, egal in welcher Jahreszeit. Dann war Vorschrift, das P zu tragen, und wenn ein Deutscher auf dem Bürgersteig entgegenkam, hatte ich deutlich Platz zu machen. Ich fragte ihn (den Beamten, Anm. d. Autorin), woran ich denn einen Deutschen erkenne. Dann müssten die ja ein D tragen. Aber ab jetzt verriet das auf meiner Jacke aufgenähte P für jeden, wen er vor sich hat. Am Anfang fand ich es diskriminierend. Aber dann war ich stolz darauf. Eben weil es zeigte, dass ich aus Polen komme.“[15]

[15] Schäffer/Nickel, Matuszek, S. 115.

Entgegen der Polenerlasse und der ideologischen Vorgaben wurde Matuszek von seinen Arbeitgebern nicht unmenschlich behandelt. Die Körtners waren nicht aktiver Teil der Opposition gegen die Nationalsozialisten – und dennoch ließen sie sich in ihrem Umgang mit Matuszek und den anderen Zwangsarbeitern auf ihrem Hof nicht von deren Erlassen leiten. Matuszek durfte einen Bekannten im Nachbardorf besuchen, Wertgegenstände wie ein Fahrrad oder eine Kamera besitzen. Er freundete sich sogar mit dem etwa gleichaltrigen Sohn Karl des Ehepaares Anna und Karl Körtner senior an. Auf diese Weise entwickelte sich Matuszek zu einer vollwertigen Arbeitskraft auf Augenhöhe. Auch trug Matuszek nicht lange das obligatorische P, was ihn als Polen kennzeichnen und stigmatisieren sollte:

„Ich glaube, das P habe ich ein Jahr getragen. Da habe ich das dann abgemacht. Ich hatte das nicht so ernst genommen. Ich hatte das P aber immer dabei. In der Tasche.“[16]

Spitzeleien existierten auch in Rehme, doch Matuszek und die Körtners kamen davon. Auf Glück und Hilfe angewiesen war Matuszek insbesondere ab dem Zeitpunkt, ab dem er sich in eine Nachbarstochter verliebte – seine spätere Ehefrau. Der Kontakt zwischen Deutschen und Polen, vor allem sexueller Art, war streng verboten und wurde mit dem Tod für die Zwangsarbeiter geahndet. In der Realität kam es zu vielen Beziehungen zwischen ausländischen Männern und deutschen Frauen. Die Gefahr, entdeckt zu werden, war jedoch groß und wuchs mit der Intensität der Beziehung. Das junge Paar wurde von den Familien und dem gesamten Straßenzug gedeckt. Was auf dem Spiel stand wurde Matuszek vor Augen geführt, als er im Oktober 1944 bei der Hinrichtung eines ihm unbekannten polnischen Zwangsarbeiters dabei sein musste, der wegen seiner Beziehung zu einer Deutschen auf einer Waldlichtung gehängt wurde. Insgesamt 30 Zwangsarbeiter aus der Umgebung mussten dabei zusehen. Matuszek war entsetzt:

„Da wurde mir mit einem Mal heiß, mit einem Mal kalt. Im Moment kommt einem so richtig ins Bewusstsein, was ich so mache.“[17]

4. Akt: Kriegsende und die Erinnerung daran

Die letzten Monate vor Ende des Weltkrieges waren für die in Bad Oeynhausen und Rehme lebenden Zwangsarbeiter von erhöhter Unsicherheit und Terror geprägt. Insbesondere die in der Weserhütte arbeitenden sowjetischen Kriegsgefangenen waren den alliierten Bombenangriffen auf die kriegswichtige Industrieanlage ausgeliefert.

Am 4. April 1945 zogen schließlich die US-Truppen in die Orte und Städte im östlichen Westfalen. Matuszek vergleicht den Moment des Einmarsches mit einer sprichwörtlichen „Befreiung von den Ketten": nicht nur, dass der Krieg zu Ende war. Er war wieder frei.

Matuszek blieb in Rehme und heiratete seine Jugendfreundin. Zurück nach Ostgalizien konnte er nicht mehr: Das gehörte nun zur Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik (USS). Polen, die aufgrund der Westverschiebung nun auf ukrainischem Gebiet lebten, wurden umgesiedelt, wenn sie die sowjetische Staatsbürgerschaft nicht annehmen wollten. Matuszeks Mutter und Geschwister gingen in die Nähe von Opole/Schlesien. Den ersten Kontakt zu seiner Mutter hatte Ferdinand Matuszek erst 1951 über Briefe. Gegenüber standen sich Mutter und Sohn allerdings erst 20 Jahre später, als sie ihn zum ersten und einzigen Mal in Rehme besuchte. Matuszek betrachtete sich trotz der Zeit, die er schlussendlich in Deutschland verbracht hat, nie als Deutscher:

„Ich fühle mich heute innerlich als Pole. Das Gefühl ist noch polnisch. Aber leben könnte ich da nicht, denn da müsste ich mich total umstellen in der Lebensweise. Sitten und Gebräuche haben sich geändert.“[18] 1998 erhielt Matuszek schließlich die deutsche Staatsbürgerschaft – allerdings nur aus praktischen Gründen.

Matuszek fand nach dem Krieg Anstellung bei der „Regenerierungsanstalt Theilemann und Co.“, abgekürzt Retheto, welche für die Bearbeitung von Kinofilmen zuständig war. Matuszek war als Cutter in München, wo er die dortige Geschäftsstelle mit aufbaute. Im Rahmen dieser Tätigkeit traf er untere anderem Orson Welles und Erich Kästner. Nach der Heirat 1951 blieb er in Rehme, wo er die Kundendienstabteilung einer Polierwerkstatt übernahm. Matuszek engagierte sich unter anderem in der Gewerkschaft und im lokalen Fotografieclub.

[18] Schäffer/Nickel, Matuszek, S. 183.

Matuszek hat lange versucht, sich möglichst wenig mit seinen Erfahrungen mit den Nazis auseinanderzusetzen:

„Ich habe mir 1945, also nach der Befreiung, viele Gedanken gemacht. Aber ich war innerlich beruhigt, weil ich gewusst habe, dass sich so etwas nicht wiederholen wird. Ich fühlte mich irgendwie geborgener. Erst einmal war Frieden und die Nazis waren weg.“[19]

Matuszek brauchte Zeit, bis er das Erlebte verarbeitet hatte und mit anderen darüber reden konnte. Mit seiner Familie hat er nie über seine Zeit als verschleppter Zwangsarbeiter gesprochen. Eine Auseinandersetzung mit seinen NS-Erlebnissen erfolgte beispielsweise im heimischen Fotografieclub. Allerdings zeigte sich schnell, dass die anderen Mitglieder einen Diskurs mit der NS-Vergangenheit scheuten. Fotografien des Konzentrationslagers Dachau, welches er und seine Frau besucht hatten, wurde beispielsweise nicht in eine Ausstellung des Clubs in Bad Oeynhausen integriert. Die Absage hatte Matuszek damals auf persönlicher Ebene getroffen.

Auf eine Anerkennung als Zwangsarbeiter wartete Matuszek ebenfalls vergeblich. Matuszek erhielt nie eine finanzielle Entschädigung vom west- und später gesamtdeutschen Staat. Auch „für die verpasste Schulbildung und den Verlust der Heimat“[20] sei er nie entschädigt worden. Die Gründe für die lückenhafte Entschädigung von Zwangsarbeitern waren vielfältig. Zum einen rückte das Schicksal der sog. Displaced Persons (DPs)[21] aufgrund anderer politischer Konflikte in den Hintergrund. Eine gezielte Lobbyarbeit vonseiten der DPs war wegen der lokalen Zerstreuung nicht möglich. Bis in die 80er-Jahre hinein kam es auf diese Weise zu keinerlei gesellschaftlichen Aufarbeitung oder Auseinandersetzung mit dem Thema. Auf erinnerungskultureller Ebene stand zudem vor allem der Holocaust im Mittelpunkt des Diskurses. Auch finanzielle Gründe verhinderten die Aufarbeitung: Der Staat versuchte, teure Entschädigungszahlungen schlicht zu vermeiden. Erst in den 80er-Jahre kam es sukzessive zur Aufarbeitung der Geschichte der Zwangsarbeiter, angefangen bei den großen Werken wie Daimler-Benz oder VW.

Matuszek persönlich brachte das nicht mehr viel. Eine Geldzahlung erfolgte nicht, weil er nicht nachweisen konnte, dass er aus rassistischen oder religiösen Gründen verfolgt wurde. Sein letzter Versuch wurde in den 2000er-Jahren erneut abgelehnt:

„Da ich in der Landwirtschaft tätig war, hatte ich mein Essen, meine Unterkunft, mein Auskommen. Die in den Lagern untergebracht waren wie auf der Weserhütte, die hatten einen Anspruch darauf.“[22]

Seit 1998 lebte der 1983 pensionierte Matuszek in Löhne-Gofeld mit seiner Lebensgefährtin. Er starb am 11. Juli 2014 mit 88 Jahren ebenda.

[19] Schäffer/Nickel, Matuszek, S. 178.

[20] Schäffer/Nickel, Matuszek, S. 188.

[21] Der Begriff Displaced Persons (DPs) umfasst alle ausländischen Zivilisten, die sich aufgrund des Krieges außerhalb ihres Ursprungslandes befanden. Darunter fielen ehemalige Zwangsarbeiter, KZ-Häftlinge, Kriegsgefangene sowie weitere Arbeitskräfte. Die alliierten Besatzungsmächte waren an einer schnellen Rückkehr der DPs in ihre Heimatländer interessiert. Aufgrund von Konflikten mit der UdSSR und den von ihr annektierten Gebieten war dies nicht immer möglich. Vgl. Juliane Wetzel: Displaced Persons (DPs); in: Historisches Lexikon Bayerns, publiziert am 26.03.2013. URL: historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Displaced_Persons_(DPs) (15.02.2019).

[22] Schäffer/Nickel, Matuszek, 189.

5. Akt: Zwangsarbeiter in der Erinnerung oder: Was bleibt?

Einen Eingang in die Erinnerung an den Nationalsozialismus fand Matuszek bereits zu Lebzeiten. Er selbst erzählte seine Erlebnisse in Gesprächen mit jungen Menschen und Schulklassen, aber auch vor älterem Publikum. Er kämpfte gegen die Verdrängung oder Verharmlosung der NS-Vergangenheit. Seine Zeit als Zwangsarbeiter wurde bereits 2015 in einem regionalen Theaterstück thematisiert: Das von Schülerinnen und Schüler aufgeführte Stück „Gefangen“ erzählt die Geschichte des Kriegsgefangenenlagers Stalag 236 (IV K) Senne in Schloß Holte-Stukenbrock. Auch wenn Matuszek nie Teil des Gefangenenlagers war, wurde seine Geschichte dort als eine von vielen beleuchtet.[23]

Literarische Aufarbeitung

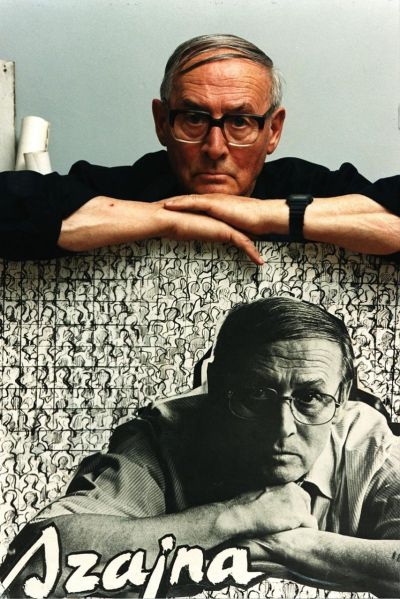

Ich treffe die beiden Autoren und Historiker der Monographie „Ich hatte nichts gegen Deutsche, nur gegen Faschisten.“ in einem Bielefelder Café hinter dem Stadtarchiv im Dezember 2018. Die Idee, Matuszeks Leben auf Papier zu bringen, hatte der Historiker und Lehrer Friedhelm Schäffer bereits bei ihrem ersten Aufeinandertreffen vor 20 Jahren:

„Ich kannte ihn seit über 20 Jahren. Er war der Schwiegersohn einer Familie, zu der ich damals recherchiert habe, weil ich an der Volkshochschule den Kurs „Wir erforschen die Nazizeit“ angeboten habe. Das war natürlich ein hehres Unterfangen, hauptsächlich habe ich das gemacht und die anderen haben zugehört. Da bin ich, was den Widerstand angeht, auf diesen Herrn Rahlmayer gestoßen, einen ortsansässigen Kommunisten, der auch verhaftet worden ist nach einer Razzia 1933 und dann in ein Konzentrationslager geworfen wurde. Bei dem Gespräch mit Matuszeks Schwiegermutter, die auch Kommunistin war, saß er dabei. Es ergab sich zwischendurch so ein kleines Randgespräch. ‘Waren Sie denn auch da?‘, habe ich dann gefragt. Dann kam durch: ‘Ich bin verschleppt worden aus Polen.‘ Das war der Anlass. Er hat mir einige schreckliche Details aus seinem Leben erzählt. Dann habe ich gesagt: Das müssen wir festhalten. Dann sind 20 Jahre vergangen.“

2014 kommt es dann in Zusammenarbeit mit Oliver Nickel, Leiter der Dokumentationsstätte Stalag 326 (VI K) Senne, zu der Realisierung dieses Projekts. Nickel und Schäffer kennen sich beide aus einer Zusammenarbeit im Kreismuseum Wewelsburg. Als Nickel gerade mit Schäffer eine geplante Ausstellung zu sowjetischen Zwangsarbeitern besprach, eröffnete der ihm die Bekanntschaft mit Matuszek. „Dann hat mir Friedhelm detaillierter seine Geschichte erzählt. Da war uns relativ schnell klar: Da müssen wir ein Buch drüber schreiben. Wir müssen diese Geschichte in irgendeiner Form aufbewahren“, erzählt Nickel. Ich merke schnell, wieso die beiden Historiker von Matuszek beeindruckt sind: Zum einen ist es das sehr gute, weil präzise und detaillierte Erinnerungsvermögen Matuszeks, was er in mehrstündigen Interview-Sessions zeigte. Zum anderen die Vorsicht und Reflexion, die Matuszek bei seinen Erzählungen an den Tag gelegt hat. „Man hat ja, wenn man sich mit der Geschichte des Nationalsozialismus beschäftigt, Gut und Böse. Er hat stark differenziert, man hat das an den Handlungsoptionen der jeweiligen Menschen festgemacht. Das fanden wir auch spannend, über seine Geschichte hinaus darzustellen, dass jeder und jede Handlungsoptionen hat. Wie gehe ich mit den jeweiligen Menschen um in so einer Situation? Natürlich ist man gewissen Zwängen ausgesetzt: staatliche, wirtschaftliche; das ist ja klar. Das war mir auch wichtig, darzustellen.“, präzisiert Nickel. Doch auch der Glaube an das Leben und die positive Einstellung Matuszeks beeindruckten die Historiker.

Matuszek war noch im Stande das Manuskript lesen, bevor er 2014 verstarb. Die Furcht, was passiert, sollte Matuszek vor Beendigung des Buches sterben, war während des Erarbeitungsprozesses Thema. Aber auch andere Schwierigkeiten standen der Realisierung des Projektes im Weg. Beispielsweise die Verlagssuche. Nickel dazu: „Die Verlage sagen schon, dass das ein wichtiges Buch ist. Aber rein betriebswirtschaftlich ergibt das für sie keinen Sinn. (…) Es ist schade, dass Verlage so denken, aber so müssen sie denken. Das ist klar.“ Finanziert wurde das Buch schließlich auch dank eines hohen Spendenaufkommens und Drittmitteln, beispielsweise des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB).

In ihrer Monografie stellen die Historiker die individuelle Zwangsarbeiter-Biografie Matuszeks in dessen historischen Kontext und verweben sie in das größere Bild der NS-Zwangsarbeit.

In Matuszeks Zwangsarbeiter-Biografie ist vieles typisch – wer die einschlägige Forschungsliteratur gelesen hat, wird einige Parallelen feststellen. Schäffer warnt allerdings davor, zu generalisieren: „Das ist jetzt kein Vorwurf an das Buch, aber in Fragerunden ging es dann manchmal so weit, dass die Aussage kam: Die (Zwangsarbeiter, Anm. d. Autorin) haben es ja gut gehabt. Das ist ein Irrtum. Matuszek hat seine Heimat verlassen, er hatte Bindungen, er hätte ja wahrscheinlich auch Abitur gemacht. Ihm wurde die Würde genommen.“ Nickel fügt hinzu: „Das ist eigentlich Folter. Das ist Gewalt. Viele definieren das über körperliche Gewalt. Das ist der fürchterlich falsche Ansatz. (…) Allein das Wegsein von seinen Kindern, der Frau, der Liebsten, der Mutter, der Oma, man hat keine Zukunft mehr.“

All dies macht die Leserinnen und Leser der Biografie betroffen – so wurde es den Autoren zurückgemeldet. Das Buch schafft aber auch Zugänge zu einem Thema, das im Komplex der Erinnerungskultur und im kulturellen Gedächtnis nach wie vor erst nach und nach thematisiert und aufgearbeitet wird. Das Buch ist darüber hinaus aber auch die Chronik einer Geschichte eines Menschen, der nun nicht mehr selbst in der Lage ist, diese Geschichte zu erzählen.

Szenische Zugänge

Ein ähnlicher Ansatz gab drei Jahre nach der Veröffentlichung für das Autorenteam den Ausschlag, ein Theaterprojekt zu initiieren. In „Im Herzen ein Nest aus Stacheldraht – Aus dem Leben eines polnischen Zwangsarbeiters“ erzählt ein Bielefelder Theaterduo auf Grundlage der Monografie das Leben Matuszeks in einem Solostück episodenhaft. Rückblickend sieht Bühnen-Matuszek auf sein Leben zurück und evaluiert unter anderem, inwiefern er ein „Hans im Glück“ gewesen sein soll. Es kommt aber auch die Schuld des Überlebenden zur Sprache. Warum hat er überlebt, andere aber nicht? Analog dazu erhalten Zuschauer – im Januar 2019 auch ich – einen Blick auf die Lage von Menschen in der Gegenwart, die geflüchtet sind. Es sind Parallelen da. Ist 1944 in manchen Aspekten nicht so weit weg, wie wir uns das wünschen?

Zugänge ermöglichen zum Thema: Das mussten sich die beiden Verantwortlichen, Regina Berges (Regie und Text) und Michael Grunert (Schauspieler) im Vorfeld auch – sie erzählen mir davon in ihrer Wohnung, außerhalb von Bielefeld, im Grünen gelegen. Zunächst hatten beide ihre Probleme damit. Für Berges war die Geschichte „(…) zu glatt. (…) Dann liest man dieses Buch, hat noch nie etwas über Ferdinand Matuszek gehört und kriegt da einen Menschen vorgestellt, der erst mal extrem viel Glück gehabt hat, was trotzdem nicht schmälert, was er erlitten hat. Aber einen, der Zeuge war von viel größerem Unglück. Gleichzeitig sind wir konfrontiert gewesen von Menschen, die alle schwer beeindruckt waren von Ferdinand Matuszek. Ich konnte es zum Teil nicht ertragen beim Erzählen. Mein Gott nochmal, dieser Mann war doch kein Heiliger, das kann doch nicht sein.“ Aus handwerklicher Sicht stellte sich für Grunert die Frage, wie aus den teilweise nur angedeuteten Begebenheiten interessante Theaterszenen entstehen sollten. Wichtig war dem Duo die Darstellung eines Menschen mit Tiefen, der Konturen und auch negative Seiten hat. Ausgehend von einem kulturellen Zugang begann die Erarbeitung des Stücks. Erschwert wurde diese auch durch den Umstand, dass die Gesellschaft viele Schreckensszenarien aus dem Holocaust-Kontext kennt. Berges hatte beim ersten Lesen der Monografie das Gefühl, Matuszeks Biografie sei „unspektakulär“: „Man ist so abgebrüht oder so zugedröhnt mit den Schrecken der Nazizeit und den Geschichten der Holocaust-Überlebenden, dass man überhaupt kein Auge und Ohr mehr hat für die Menschen, die nicht ganz oben auf der Leidensliste stehen. Es klingt brutal, aber es gibt tatsächlich so einen Wettbewerb, wen es am schlimmsten traf.“ Diese Wahrnehmung führte letztendlich zu dem Leitmotiv von „Hans im Glück“, welches das fertige Stück durchzieht: Wer hat Glück? Was ist das überhaupt? Ist jemand, der seine Heimat und seine Familie verlassen musste und dem seine Zukunft und Menschlichkeit geraubt wurden, ein Glückspilz? Im Stück heißt es: „Glückspilze …? Das sind doch diese roten Pilze mit den weißen Punkten darauf … aber die sind doch giftig.“ Das Überleben des Ferdinand Matuszek ist ein vergiftetes Glück.

Gekoppelt ist das Hinterfragen des eigenen Schicksals aber auch an Sprachlosigkeit: ob der Schrecken, die Matuszek erlebt hat, aber auch der eigenen Position. Matuszek selbst hat erst Jahrzehnte nach den Ereignissen über die Zwangsarbeit sprechen können. Der Schauspieler Michael Grunert findet beeindruckende Formen, die quälende Sprachlosigkeit Matuszeks sichtbar werden zu lassen.

Theater visualisiert Geschichten viel stärker als es beispielsweise Texte können: Ist die Bühne also eine geeignete Möglichkeit, eindrücklich und prägnant so eine Geschichte zu erzählen? Nach der Erfahrung des Künstlerduos ist Theater nicht sinnvoller oder ansprechender als andere Medien: Die Gewohnheiten des Publikums sind entscheidender. Die Reaktion ist allerdings – ähnlich wie bei der Biografie – zunächst Betroffenheit. Auch wenn bisher vor allem älteres Publikum das Stück gesehen hat, zeigen Publikums- und spezielle Schülergespräche nach Vorstellungen, dass das Stück Redebedarf auslöst – und Beschäftigung mit dem Thema Zwangsarbeit im Allgemeinen.

Epilog

Als die Scheinwerfer die Bielefelder Bühne nicht mehr anstrahlen, ist es zunächst ruhig, bevor die Zuschauer an diesem Januarabend bedächtig beginnen zu klatschen. Es ist kein frenetischer Applaus und ich merke, dass ich nicht die Einzige bin, die das Gesehene erst sacken und auf sich wirken lassen muss. Das Stimmengewirr in der dazugehörigen Theaterbar einige Minuten später unterstreicht den Eindruck.

Mit Buch und Theaterstück ist die Erinnerung an den polnischen Zwangsarbeiter Ferdinand Matuszek nicht abgeschlossen. Lesereisen und Publikumsgespräche werden weiter dazu beitragen müssen, dass sich eine Narration und eine Erinnerung an Zwangsarbeiter in unserem kulturellen Gedächtnis etablieren.

Mehr Informationen sowie Lesungs- und Aufführungstermine sind zugänglich unter folgenden Adressen:

Andrea Lorenz, März 2019

Literatur

Art. Czernielów Ruski, in: Geographisches Lexikon des Königreiches Polen (Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich), Band 1, Warschau 1880, Sp. 1.817, URL: http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_I/817 (28.2.2019).

Assmann, Jan: Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität, in: Assmann, Jan und Hölscher, Tonio (Hrg.): Kultur und Gedächtnis, Frankfurt/Main 1988, S. 9-19.

Kolek, Martin: Vergessen? Polnische und sowjetische Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene im Raum Delbrück 1939-1945.

Hoser, Paul: Schutzstaffel (SS), 1925-1945; in: Historisches Lexikon Bayerns, publiziert am 12.11.2007. URL: historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Schutzstaffel_(SS),_1925-1945 (15.02.2019).

Schäffer, Friedhelm; Nickel, Oliver: „Ich hatte nichts gegen Deutsche, nur gegen Faschisten.“ Die Lebensgeschichte des Ferdinand Matuszek, Norderstedt 2015.

Spoerer, Mark: Zwangsarbeit im Dritten Reich. Herausgegeben vom Norbert Wollheim Memorial der J.W. Goethe-Universität/ Fritz Bauer Institut. Frankfurt am Main 2008.

Wetzel, Juliane: Displaced Persons (DPs); in: Historisches Lexikon Bayerns, publiziert am 26.03.2013. URL: historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Displaced_Persons_(DPs) (15.02.2019).