Karol Broniatowski – Gegenwart und Abwesenheit der Skulptur

Mediathek Sorted

Karol Broniatowski

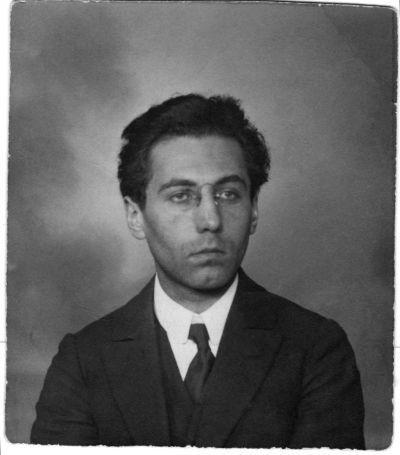

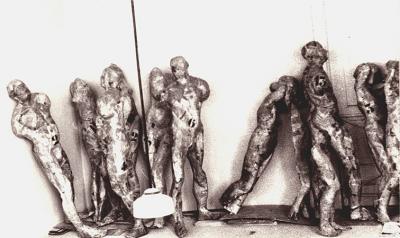

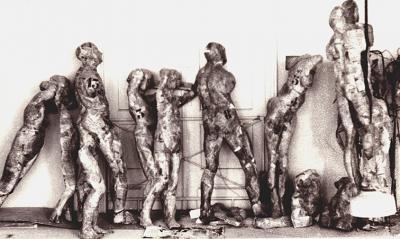

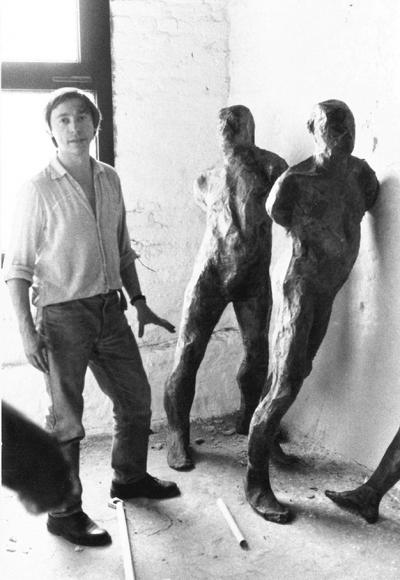

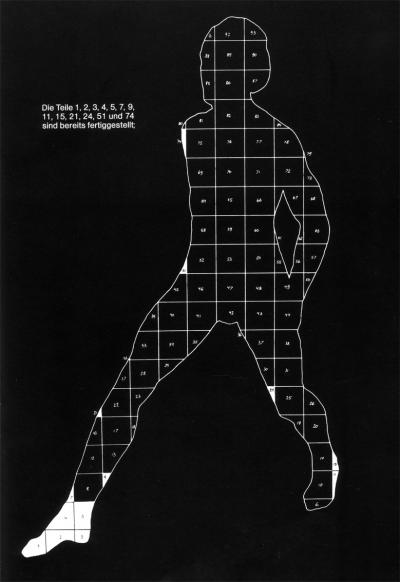

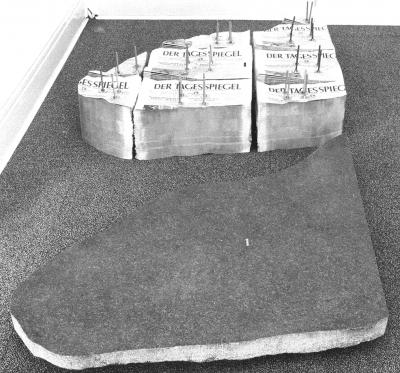

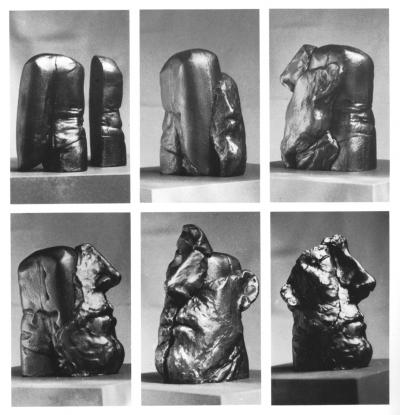

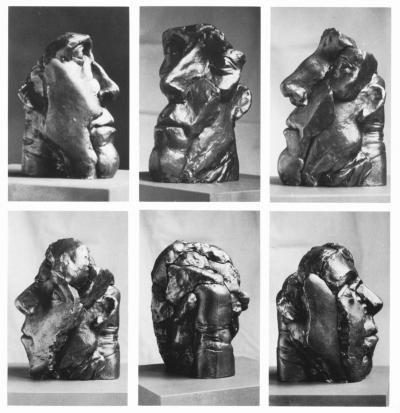

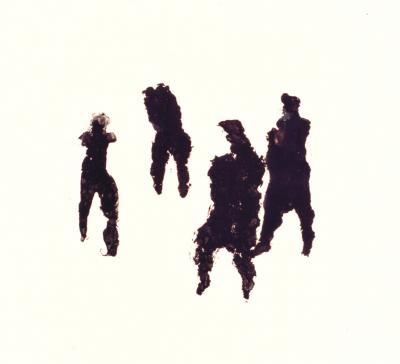

Karol Broniatowski, geboren 1945 in Łódź, studierte von 1964 bis 1970 an der Fakultät für Bildhauerei der Akademie der Bildenden Künste (Akademia Sztuk Pięknych) in Warschau. Sein Diplom absolvierte er als Meisterschüler bei Jerzy Jarnuszkiewicz (1919-2005). Schon während der Studienzeit befasste er sich durchgehend mit der menschlichen Figur in verschiedenen Stadien der Abstraktion. Ton war sein bevorzugtes Material. Für seine Meisterschüler-Ausstellung wählte er jedoch einen neuen Werkstoff: in mehrfachen Lagen mit Polyesterharz verklebtes Zeitungspapier, das er über einem Tonmodell zu lebensgroßen laufenden menschlichen Figuren abformte (Abb. 1a-c). „Durch die Verwendung von Zeitungspapier“, so Broniatowski, „entstanden ‚uniforme‘ Figuren“, deren Oberfläche sich jedoch durch die collageartige Anordnung der Zeitungsfragmente unterschied. Bei ihrer Vervielfältigung wurde deutlich, dass die äußere Hülle aus Pressebildern und ‑texten „nur ein Schein, eine aufgezwungene Form“ war, die im Widerspruch zur Gestalt der Skulptur stand und die – endlos fortgeführt – die Veränderung und Formung des Menschen durch Information widerspiegelte.[1]

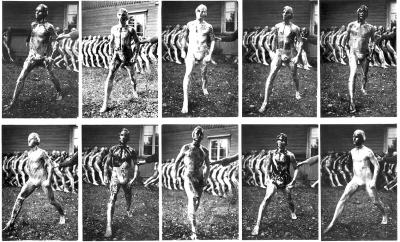

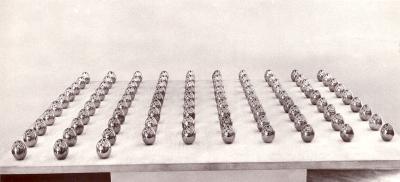

Hinter‑ und gegeneinander in freier Natur aufgereiht und zu Momentaufnahmen zusammengeschnitten (Abb. 2) erinnern die „Zeitungspapierfiguren“ an die Reihenfotografien des britischen Fotopioniers Eadweard Muybridge (1830-1904), der erstmals menschliche Bewegungsabläufe dokumentierte (The Human Figure in Motion, 1901). Auch wenn Broniatowski ganz anderes im Sinn hatte, so bleibt die Filterung des Essenziellen der menschlichen Figur – ihrer Bewegung ebenso wie ihrer sozialen Stellung – das gemeinsame Element. Broniatowski unterschied männliche Figuren, die schreiten, und weibliche, die stehen und die Arme über dem Kopf verschränken (Abb. 28, 29). Das Verhältnis von Individuum und Masse, Rolle und Sozialisation war seit Ende der 1960er-Jahre eines der wichtigsten Themen der Soziologie, in Deutschland insbesondere in den Vorlesungen von Jürgen Habermas (Stichworte zur Theorie der Sozialisation, 1968). In diesem Sinne bezeichnete Karl Ruhrberg Broniatowskis Figuren als „anonym, sie besitzen keine Individualität, sie sind gleichzeitig unpersönlich und überpersönlich, sie sind ‚Masse‘ und ‚Stellvertreter‘ zugleich.“[2]

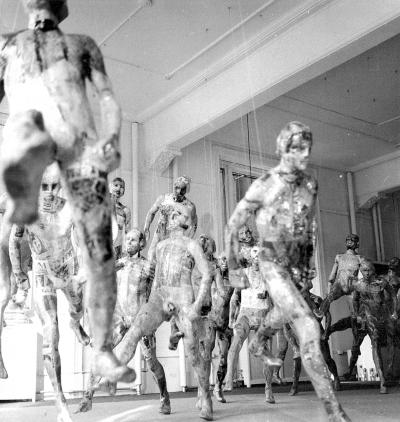

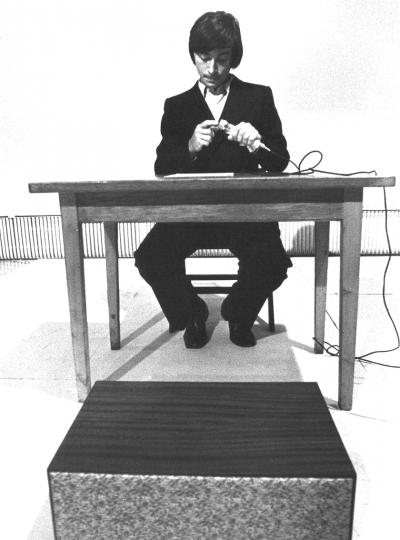

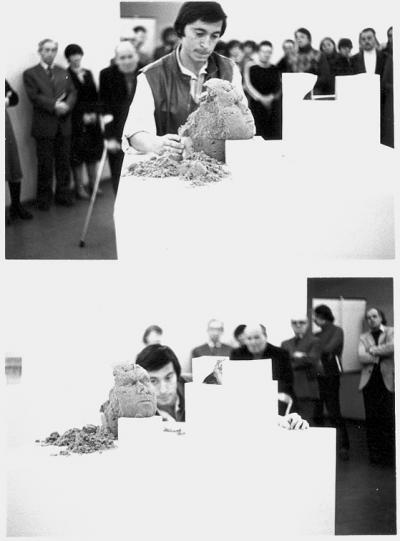

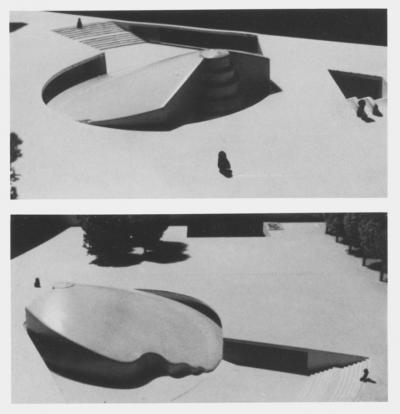

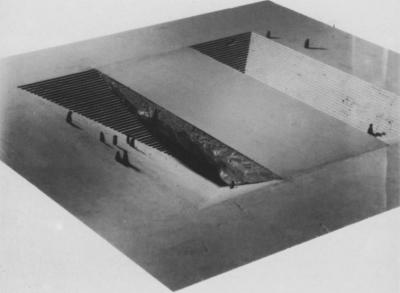

In Galerieräumen fügte der Künstler sie zu dramatisch arrangierten Environments zusammen, indem er sie als bewegte Gruppen von der Decke abhängte, in eine Richtung laufen oder Wände erklettern ließ oder sie zu Diskussionsrunden zusammenstellte. Sie waren, so Mariusz Hermansdorfer, „auf der Flucht vor etwas dargestellt, was ihre Existenz bedrohte und eine allgemeine Panik hervorrief […] Es war eine Druck, Terror und Gefahr ausgesetzte Gemeinschaft, eine Masse, in der man zwar Individualitäten unterscheiden, aber auch eine Unifizierung von Handlungen und Erlebnissen feststellen konnte.“[3] Furore machten diese Environments, die Ruhrberg an die „theaternahen Tendenzen in der bildenden Kunst unserer Zeit, Performance und Happening“, erinnerten,[4] nicht nur in Ausstellungen in Polen (Galeria Współczesna, Warschau 1970; Biuro Wystaw Artystycznych, Lublin 1971, Abb. 3a; Galeria Arkady, Krakau 1971), sondern auch 1972 auf der Biennale in Venedig (Abb. 3b). In Warschau trug das Environment den Titel „Bedrohung“, in Krakau die Überschrift „Zwangslandung“. „Bedrohung“, so Wojciech Skrodzki im Standardwerk „Polnische Bildhauerkunst der Gegenwart“ (1977), „knüpfte an die Tragödie des Septemberfeldzugs an, während die ‚Zwangslandung‘ eine allgemeinere, in den Empfindungen des zeitgenössischen Menschen begründete Situation darstellte. Bei beiden Arrangements war der Raum der Galerie mit jenen laufenden, gebeugten menschlichen Figuren angefüllt, die treffend eine Stimmung der Panik wiedergaben und Verzweiflung und Wehrlosigkeit ausdrückten.“[5]

[1] Karol Broniatowski: Big Man, in: Ausstellungs-Katalog Big Man 1976

[2] Karl Ruhrberg: Fußnote zu Karol Broniatowski, in: Ausstellungs-Katalog Big Man 1976

[3] Mariusz Hermansdorfer: Big Man, in: Ausstellungs-Katalog Karol Broniatowski 1999, Seite 6

[4] Karl Ruhrberg: Fußnote zu Karol Broniatowski, in: Ausstellungs-Katalog Big Man 1976

[5] Wojciech Skrodzki: Werke und Suche, in: Osęka/Skrodzki 1977, S. 42. Weiter: „Über die ‚Bedrohung‘ schrieb Janusz Bogucki in der Einleitung zum Katalog: ‚Eine Menge numerierter Wesen, anonym durch ihre gegenseitige Ähnlichkeit, eine Menge von laufenden, entsetzten Menschen, die zugleich bedrohlich wirkt durch ihre blinde Energie […] In der ‚Bedrohung‘ ist etwas von den Gemälden Genoveses, von seiner Vision der von Panik ergriffenen namenlosen menschlichen Masse. Und diese nüchterne, fast reportagenartige Vision wird unverhofft auf ein anderes, heroisches Muster aufgebracht: eine Reihe nackter Gestalten, die wie im ‚Jüngsten Gericht‘ von Michelangelo nach unten rasen.“