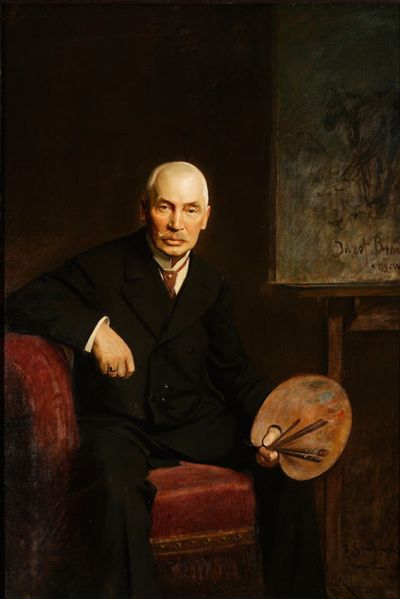

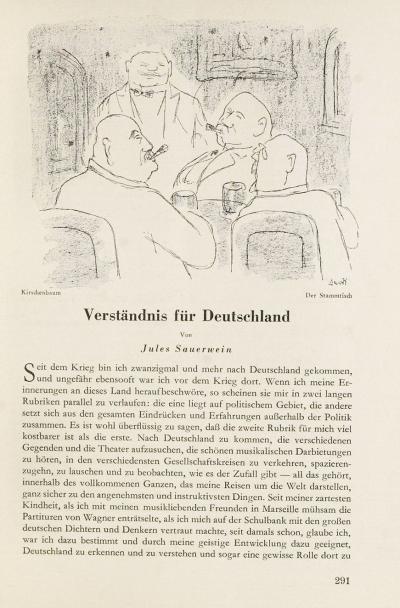

Jesekiel David Kirszenbaum (1900–1954). Ein Bauhaus-Schüler

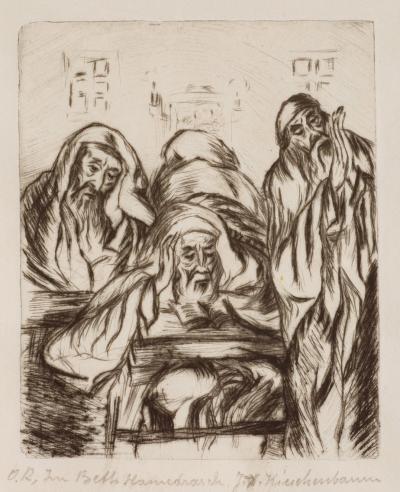

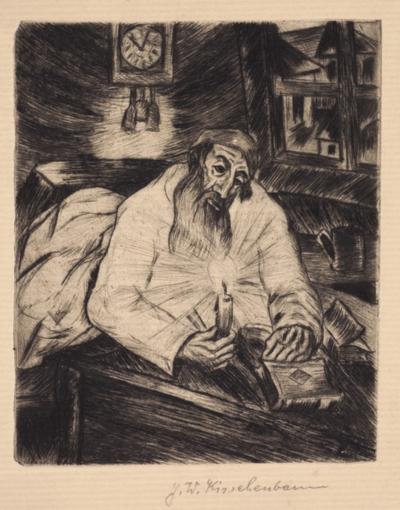

„Was anderen Kindern erlaubt war, war für mich verboten“, schreibt Kirszenbaum in seinen Erinnerungen über Kindheit und Jugend in Staszów.[1] Da er als jüngstes Kind des Rabbi Natan Majer Kirszenbaum und dessen Ehefrau Alta, geborene Ledermann, dazu berufen war ebenfalls Rabbiner zu werden, sei es für ihn nicht schicklich gewesen, an den Spielen der anderen Kinder teilzunehmen. Im Cheder, der religiösen Grundschule, galt sein Interesse den phantastisch ausgeschmückten Geschichten des Chumasch, also der fünf gedruckten Bücher der Tora, und den Volkslegenden im Sefer ha-Jaschar, dem mittelalterlichen Buch des Aufrechten, während der Talmud und die zugehörigen Kommentare ihn eher langweilten. Er lebte in einer Traumwelt und sehnte sich nach phantasievollen Geschichten. Nachdem er im Alter von zehn und dreizehn Jahren seine beiden älteren Brüder durch Krankheit verloren hatte, verstiegen sich die Eltern in eine fanatische Religiosität, während er, anstatt sich im Beth Midrasch, dem Studiensaal, über den Talmud zu beugen, auf der Wiese lag, Tagträumen nachhing und über Dinge nachdachte, die nur in seinem Unterbewusstsein existierten.

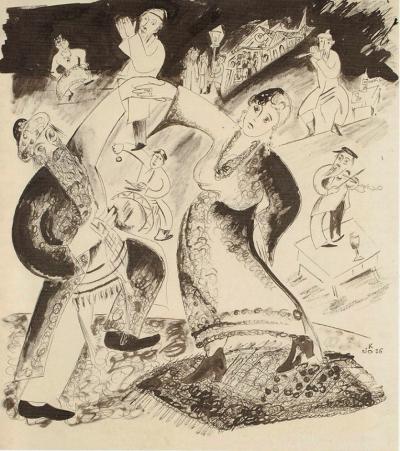

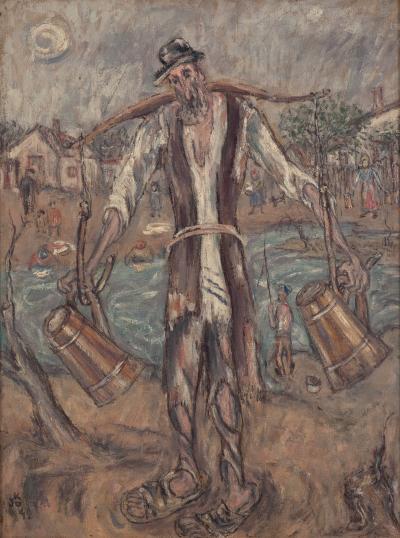

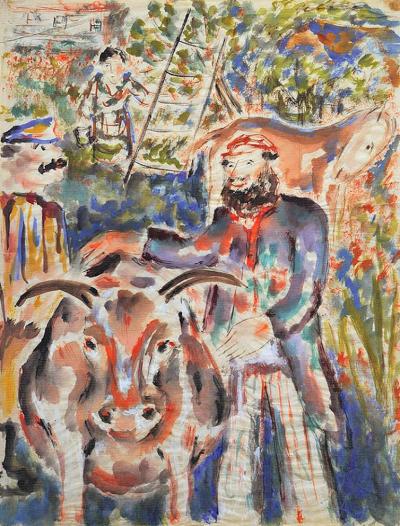

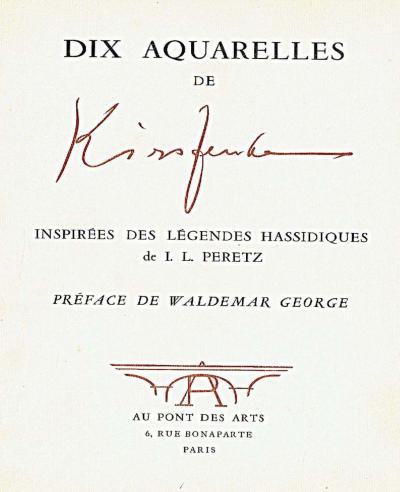

Freude bereitete ihm das Leben der einfachen jüdischen Leute, die durchziehenden Musiker mit ihren Papageien, die an den jüdischen Festtagen aufspielten, die Lasten- und Wasserträger mit ihren farbenfrohen Gewändern. Es drängte ihn zu zeichnen, vor allem Porträts, was ihm wegen des jüdischen Bilderverbots nicht erlaubt war und wofür der Vater ihn schlug. Während des Ersten Weltkriegs erlebte er in Staszów durchziehende Kosaken und den an den Juden verübten Pogrom, österreichische und deutsche Truppen, plündernde und mordende Zaristen, die Juden mit sich fortnahmen. Mit 16 oder 17 Jahren begann er klassische jiddischsprachige Schriftsteller wie Jizchok Leib Perez (I.L. Peretz) und Spinoza zu lesen und wurde ein Epikoros, ein Kritiker der jüdischen Religion. Er trieb sich mit Freunden und Mädchen herum, wurde Mitglied der sozialistisch-zionistischen Hashomer-Hatzair-Jugend, wurde wieder von den Eltern geschlagen und floh zu Verwandten in ein Nachbardorf.

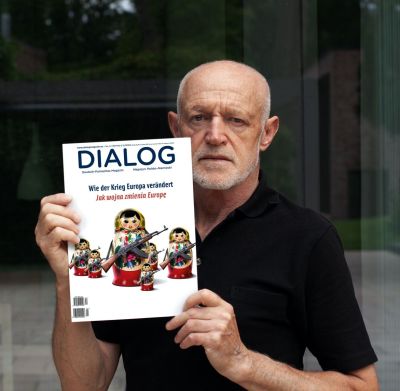

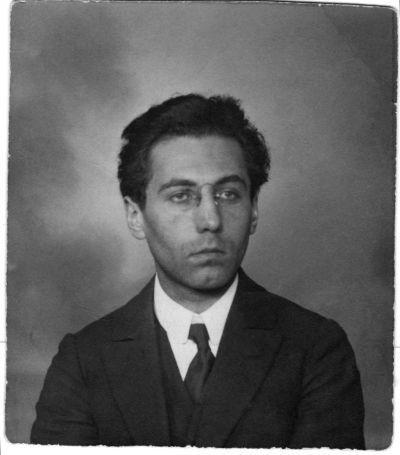

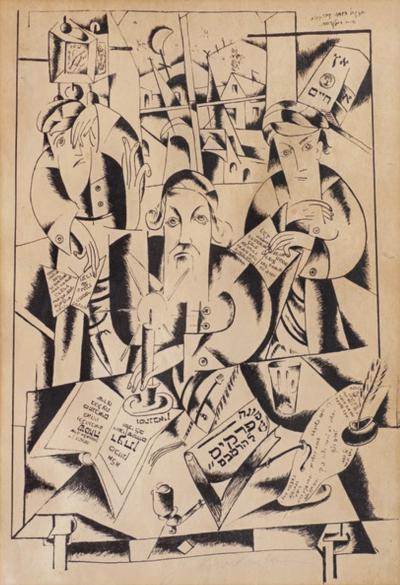

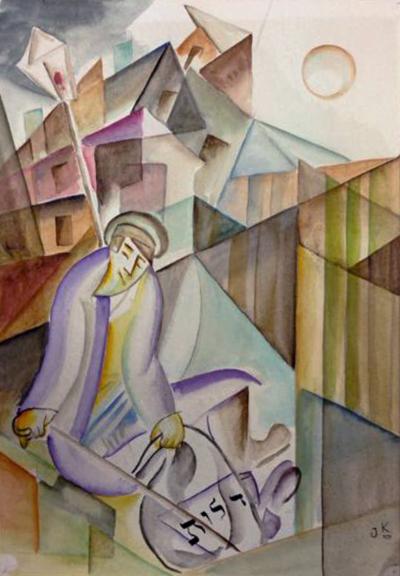

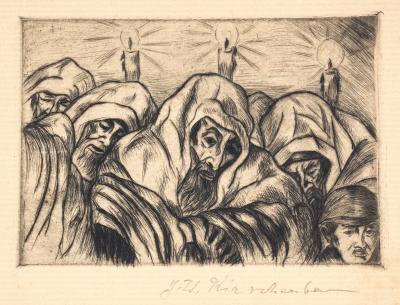

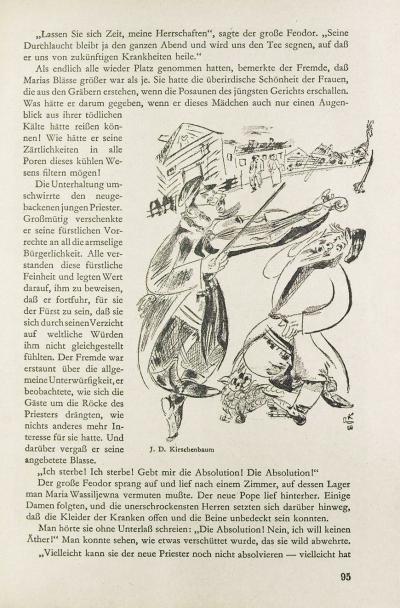

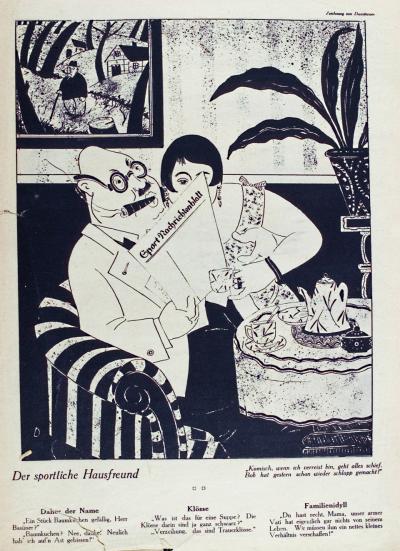

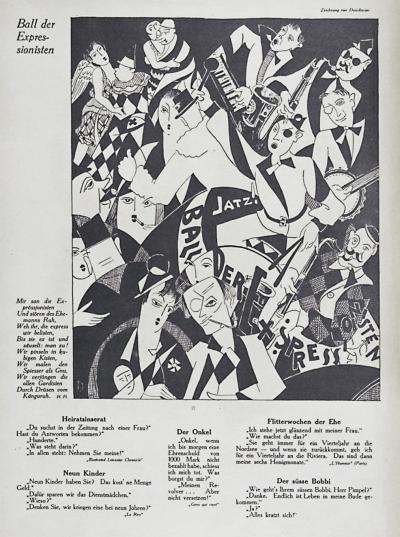

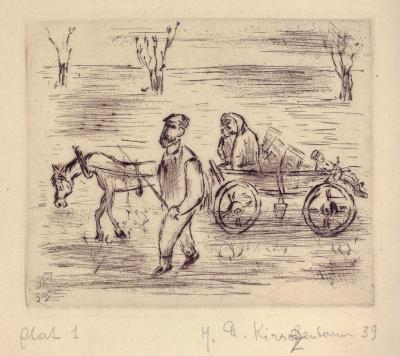

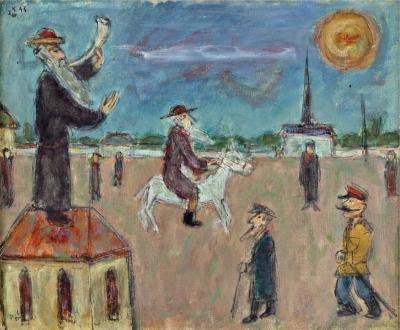

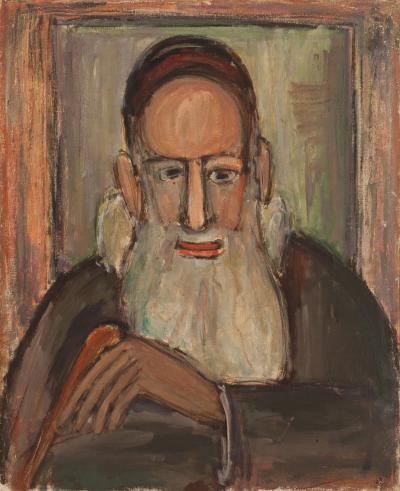

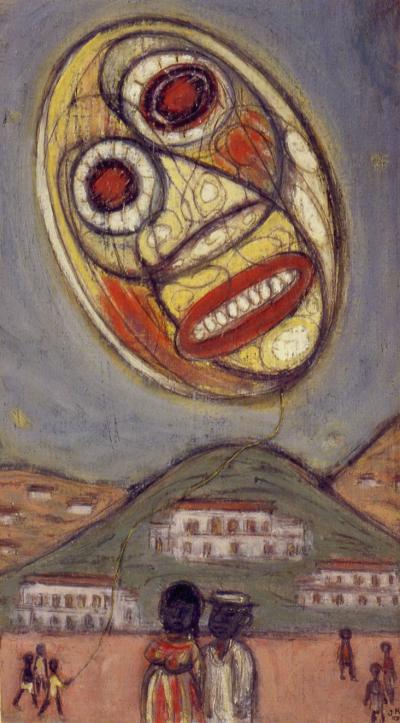

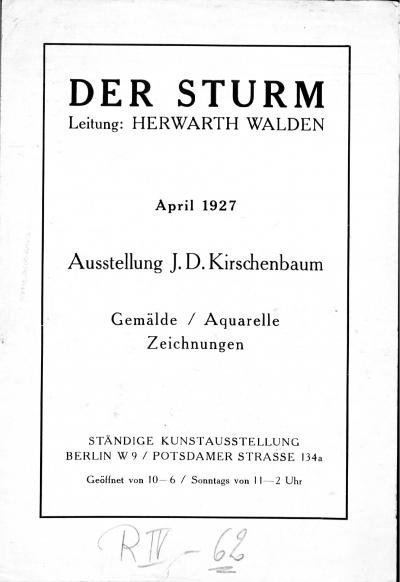

Zu den Eltern zurückgekehrt, begann er wieder Bücher zu lesen und zu zeichnen. Seine Porträts von jüdischen Ideologen, Theodor Herzl, Karl Marx und Wladimir Medem, hingen in den Clubs von Staszów und den umliegenden Orten, von jiddischen Schriftstellern, Mendele Moicher Sforim, Scholem Alejchem und Perez, in der örtlichen Bibliothek (Abb. 1 . ).[2] Ein zweiter Fluchtversuch galt dem Vorhaben, in Krakau Kunst zu studieren, scheiterte aber an der mangelnden Schulbildung und dem fehlenden Geld. Nach erneuter Rückkehr besserte sich das Verhältnis zu den Eltern. Als er 1920 während des Polnisch-Sowjetischen Kriegs zur polnischen Armee eingezogen werden sollte, verkauften sie den gesamten Besitz, um ihm die Reise nach Będzin[3] an die Grenze zum preußischen Oberschlesien und die Flucht nach Deutschland zu ermöglichen.

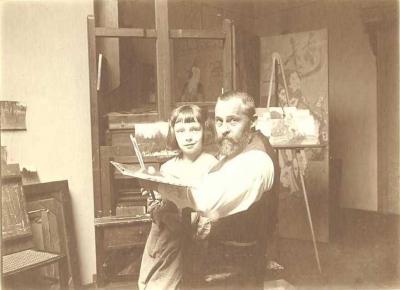

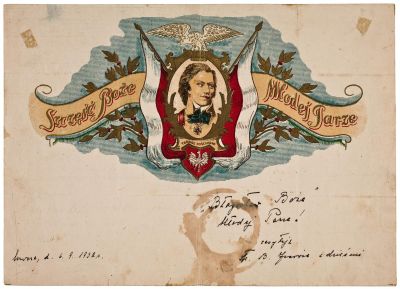

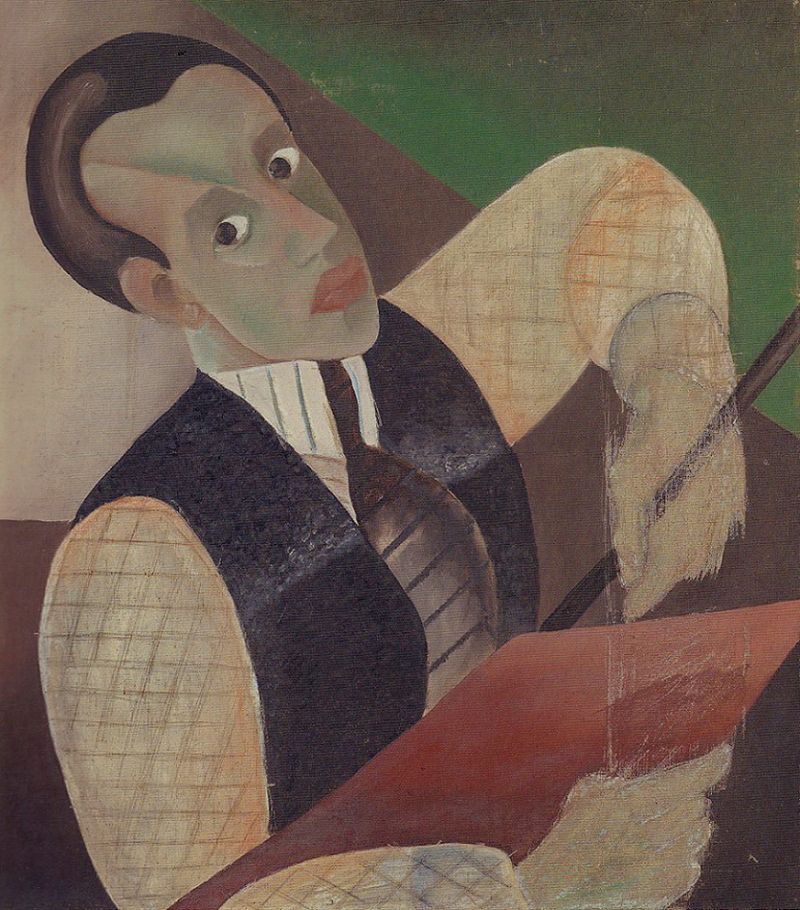

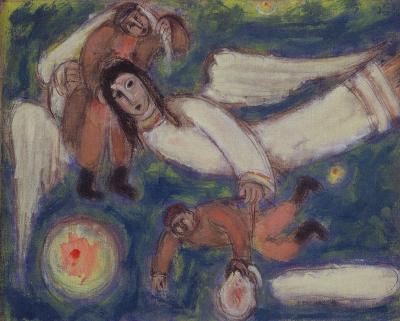

Auf welchen Wegen Kirszenbaum schließlich ins Ruhrgebiet gelangte, ist unbekannt. Wie die über eine halbe Million Ruhrpolen, die seit der deutschen Reichsgründung dorthin ausgewandert waren, verdiente auch er sein Geld als Arbeiter im Bergbau, lebte, wie eine Postkarte an seine Familie belegt,[4] seit 1920 zur Untermiete in Duisburg. Nebenher erteilte er Hebräischunterricht, muss aber auch künstlerisch tätig gewesen sein. Denn der Kunsthistoriker August Hoff (1892-1971), später Direktor des Duisburger Kunstmuseums, wurde auf Kirszenbaum aufmerksam, drängte ihn, ein Kunststudium aufzunehmen und vermittelte ihn offenbar an das Staatliche Bauhaus in Weimar. 1923 begann Kirszenbaum dort sein Studium im Vorkurs von Johannes Itten und besuchte während der folgenden drei Semester Kurse bei Wassily Kandinsky und Paul Klee. Kandinsky habe ihn mit der Klarheit seiner Gedanken am meisten beeinflusst, schrieb er später. Vor allem habe Kandinsky ihn, entgegen dessen eigenen künstlerischen Interessen, von einer formalistischen zur figürlichen Malerei gebracht.[5] Zu Klee soll er eine kollegiale Verbindung gepflegt haben. Klee habe ihn durch seine „innere Welt“ und die Vielfalt und Unendlichkeit seiner Traumbilder beeinflusst.[6] Als das Bauhaus zum Jahreswechsel 1924/25 auf politischen Druck hin aufgelöst und nach Dessau verlegt wurde, soll Kandinsky ihn als Kandidaten für eine Dozentenstelle am neuen Standort vorgesehen haben, was jedoch am Einspruch des Direktors, Walter Gropius, scheiterte.[7]

[1] Jechezkiel Kirszenbaum: Childhood and Youth in Staszów, in: J.D. Kirszenbaum 2013 (siehe Literatur), Seite 129

[2] Ebenda, Seite 155

[3] Ebenda, Seite 167 f.

[4] J.D. Kirszenbaum 2013 (siehe Literatur), Seite 49

[5] Ebenda, Seite 48

[6] Ebenda, Seite 49

[7] Linsler 2013 (siehe Literatur), Seite 293. Linsler bezieht sich auf einen Aufsatz von Ernst Collin: J.D. Kirschenbaum, in: Ausstellungs-Katalog Galerie Fritz Weber, Berlin 1931 [Bauhaus-Archiv, Inv.-Nr. 2239], auf einen Aufsatz von Frédéric Hagen: J.D. Kirszenbaum = Ausstellungs-Katalog Galerie Karl Flinker, Paris 1961, sowie auf den Artikel von Hanna Bartnicka-Górska: Jecheskiel Dawid Kirszenbaum, in: Słownik Artystów Polskich i obcych w polsce działających. Malarze rzeżbiarze graficy, 3, Polska Akademia Nauk, Instytut Sztuki, Warschau 1979, Seite 412. Bei Ernst Collin (1886-1942 in Auschwitz ermordet) handelt es sich um den Berliner Buchbinder, Schriftsteller, Kunstredakteur und Antiquar, vergleiche https://www.stolpersteine-berlin.de/de/biografie/6661. Über Frédéric (Friedrich) Hagen siehe weiter unten.