Stefan Arczyński: Ein Meister der Fotografie in zwei Kulturen

Mediathek Sorted

Die Zeit in Deutschland

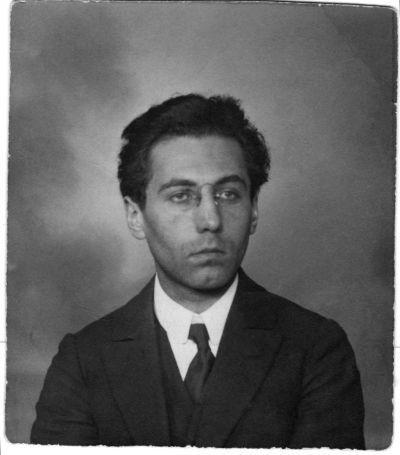

Stefan Arczyński kam am 31. Juli 1916 als drittes Kind der Eheleute Wiktor Arczyński (1879-1940) und Helena (1889-1918), geborene Adamska, in Essen zur Welt. Die Familie stammte aus der damals deutschen Provinz Posen und teilte das Schicksal tausender Polen, die um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert auf der Suche nach Arbeit aus dem ländlichen Teil der von Preußen annektierten Region in die Industriegebiete im Westen Deutschlands, im Rheinland und in Westfalen, ausgewandert waren.

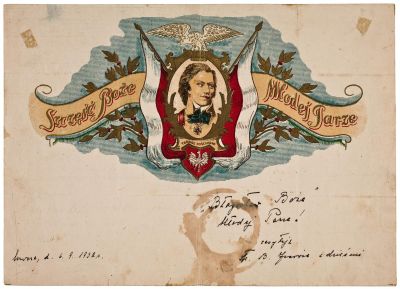

Stefans Vater stammte aus Solec Kujawski [dt. Schulitz] und fand um 1900 eine Anstellung in der Verwaltung der Krupp-Stahlwerke in Essen. Die Mutter war aus dem großpolnischen Mogilno. Auf einem 1907 in Gniezno (Gnesen) entstandenen Foto sehen wir eine junge Frau in einem modischen weißen Kleid mit einer Boa um die Schultern. Das rundliche hübsche Gesicht wird durch ein leises Lächeln belebt. Wiktor und Helena heiraten 1908. Kurz darauf werden die Kinder Tadeusz und Helena geboren. Die Arczyńskis pflegten ihre polnische Herkunft, die polnischen Traditionen und die polnische Sprache und sie hielten Kontakt zu ihrer im Osten verbliebenen Familie. Wiktor wirkte in verschiedenen polnischen Organisationen mit und war nach dem Ersten Weltkrieg im Bund der Polen in Deutschland aktiv.

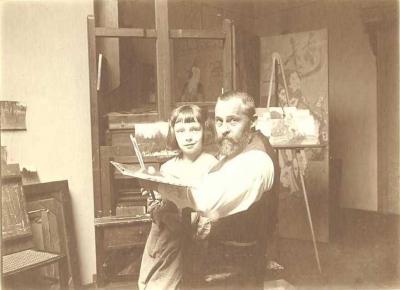

Nach dem frühen Tod der Mutter, die nur zwei Jahre nach der Geburt ihres jüngsten Sohnes Stefan starb, fiel die Erziehung der Kinder dem Vater zu. Aus dieser Zeit stammt ein Foto von 1919 aus Essen, das ihn mit seinen Kindern zeigt. Die Familie ist festlich gekleidet und um einen kleinen Rundtisch versammelt. Der Vater im dunklen Anzug hat seinen Arm um den kleinen langhaarigen Stefan gelegt, dessen beiden älteren Geschwister stehen an der anderen Seite des Tischchens. Alle schauen unverkrampft ins Objektiv, die Kinder lächeln ein wenig. Um die Bindung zum Herkunftsland zu halten, schickt der Vater die jungen Arczyńskis in den Ferien regelmäßig zu ihrer Familie in Polen. Stefans Bruder hat sein Abitur nach einer Schullaufbahn in Deutschland in Polen gemacht. Anschließend studierte er an der Politechnika Gdańska (Danziger Technische Universität), nahm die polnische Staatsbürgerschaft an und ging schließlich als Chemiker nach Górny Śląsk (Oberschlesien).

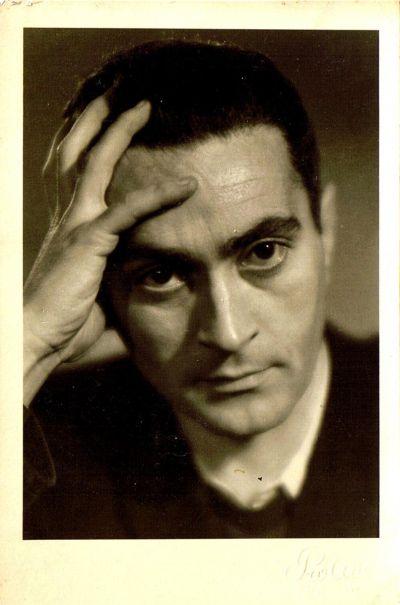

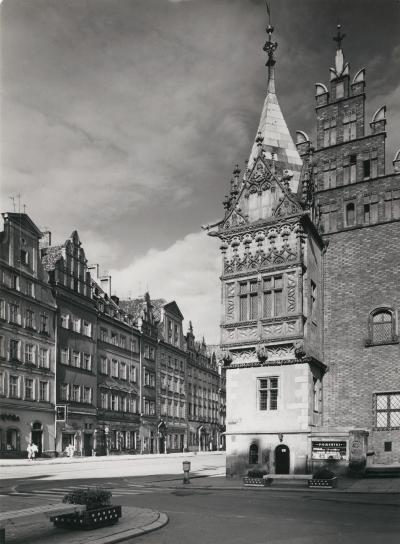

Die Liebe zur Fotografie hatte Stefan Arczyński schon in seiner Jugend entdeckt. Seine ersten Fotos entstanden Anfang der 30er Jahre, wobei sein Interesse vor allem der städtischen Architektur und dem Sport galt. Wenn er Wettkämpfe und Spiele besuchte, war seine Fotokamera immer mit dabei. 1934 nahm er nach dem Abschluss der Mittelschule eine Ausbildung in einem Fotostudio im heimischen Essen auf, wo er in den nächsten drei Jahren die Grundlage des Handwerks erlernte. In dieser Zeit fertigte er als Hochzeitsfotograf Porträts und Gruppenbilder an. Da er aber nicht nur die Lebensabschnitte bürgerlicher Familien mit der Kamera begleiten wollte, feilte er an seinem eigenen Stil.

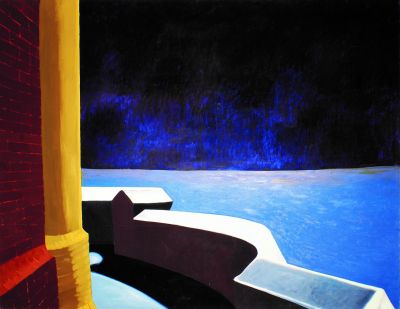

Zu diesem Zeitpunkt war die Fotografie in Deutschland schon sehr populär und als solche auch entwickelt, obwohl der Einfluss moderner Kunstströmungen 1933 wesentlich eingeschränkt worden war. Indessen wurde der junge Arczyński sicher von Vorbildern wie Erich Salomon, Karl Blossfeld und August Sander beeinflusst. Der junge Mann suchte jedoch eine eigene Sprache in der Fotografie, in der er die Ästhetik der „neuen Wirklichkeit“ (geprägt vom Bauhaus, vom Deutschen Werkbund und anderen) mit einer gewissen Bewunderung für den Gigantismus mancher Themen verband.

Seine Fähigkeiten konnte er dann bald zur Anwendung bringen, als er nämlich im August 1936 in Berlin bei den elften Olympischen Sommerspielen fotografierte. Eines dieser Bilder zeigt Helen Stephens, die damals schnellste Läuferin der Welt. Von jetzt an wird das Porträt zu einem bevorzugten Ausdrucksmittel werden.