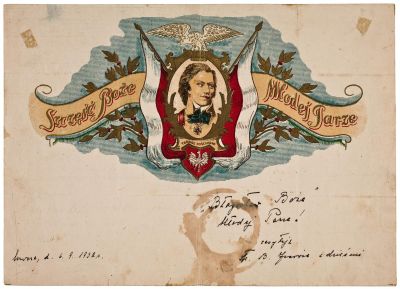

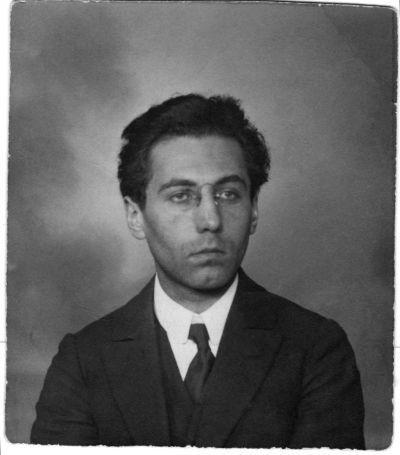

Jeremias Falck

Mediathek Sorted

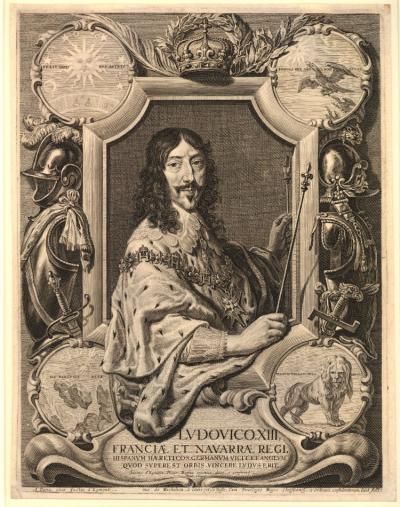

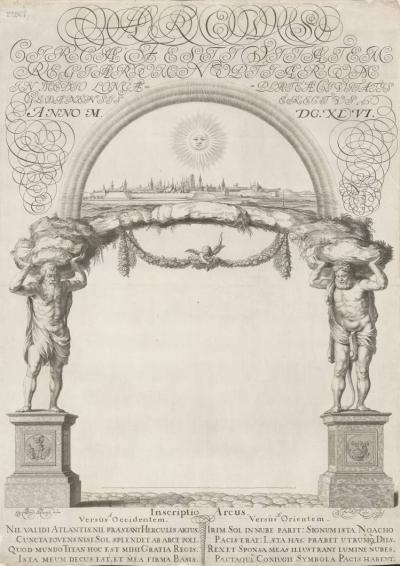

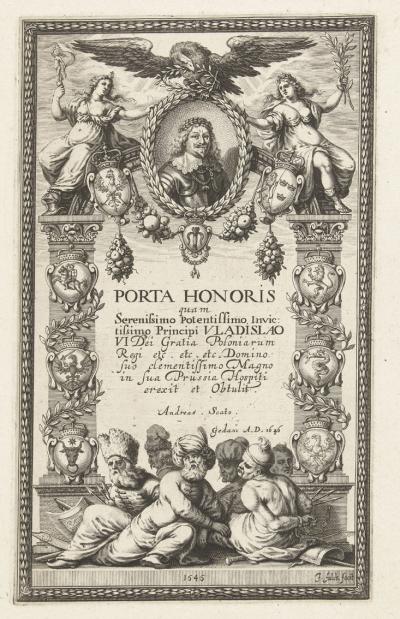

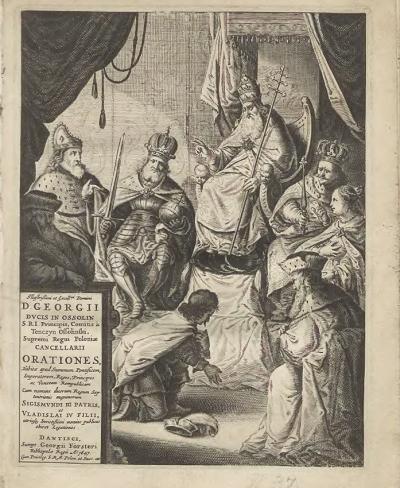

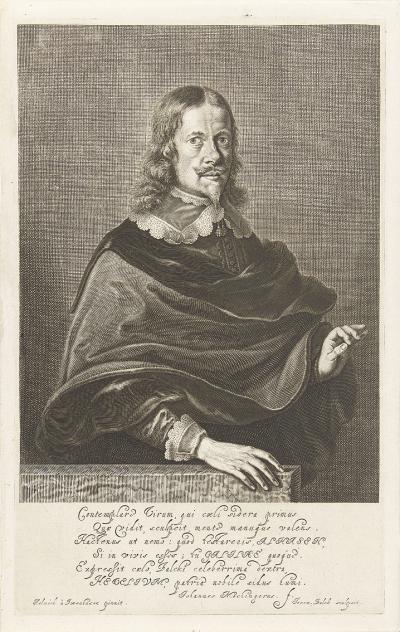

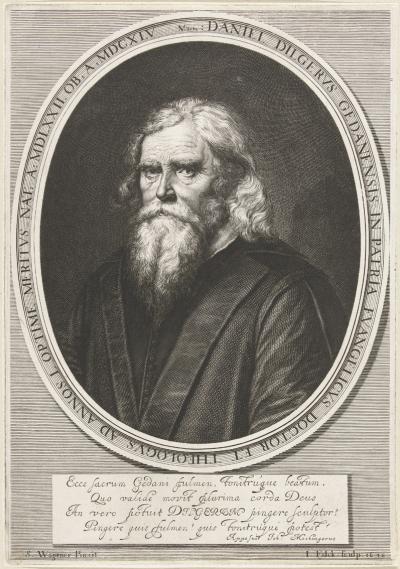

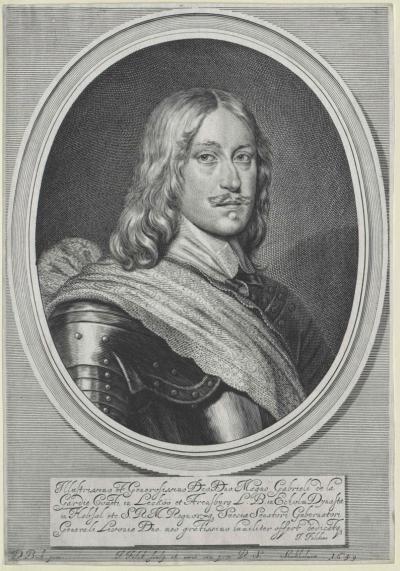

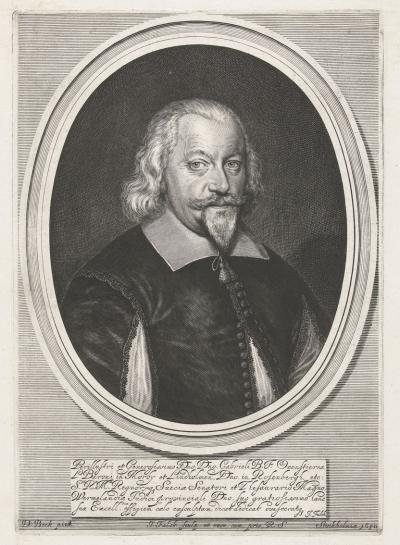

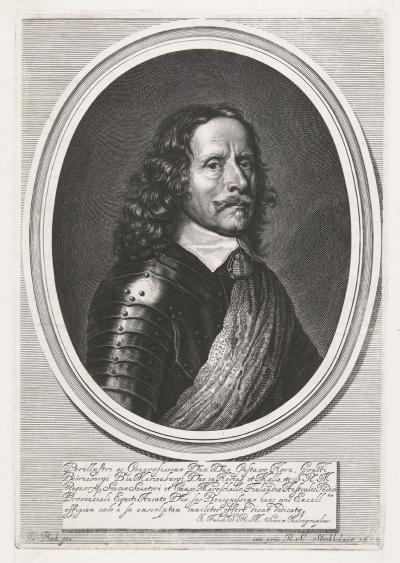

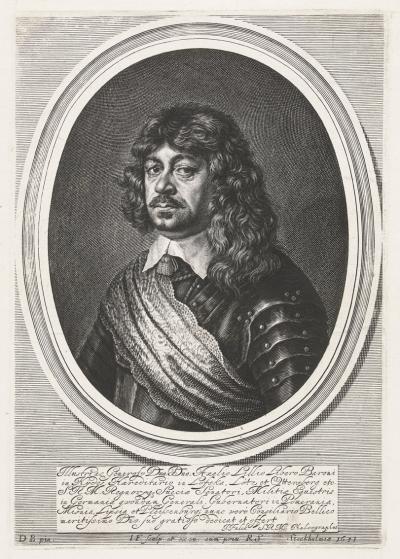

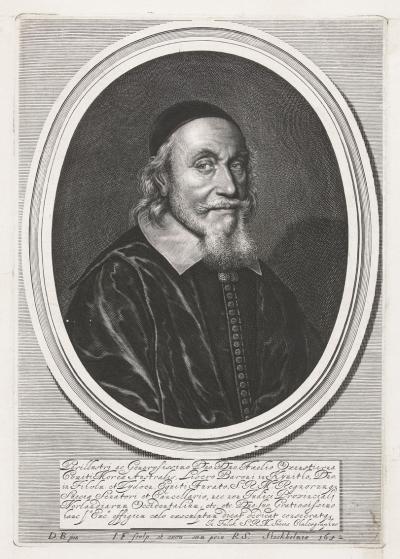

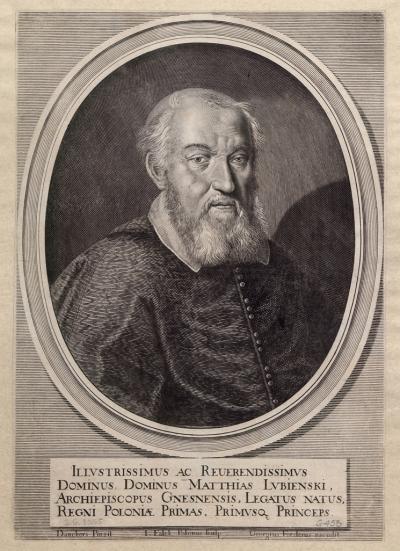

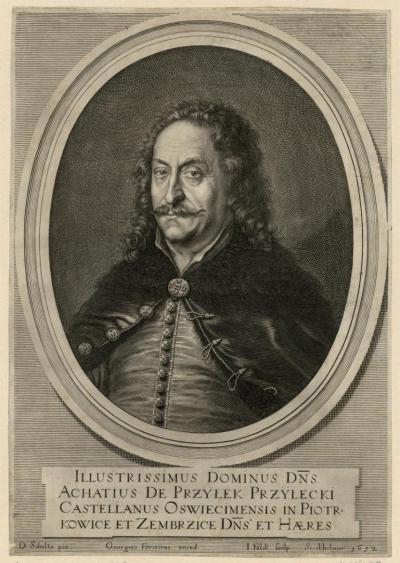

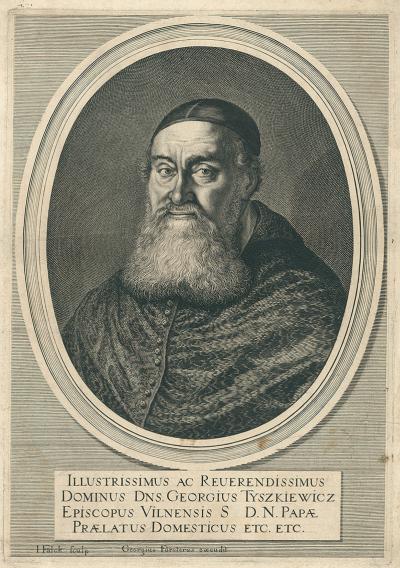

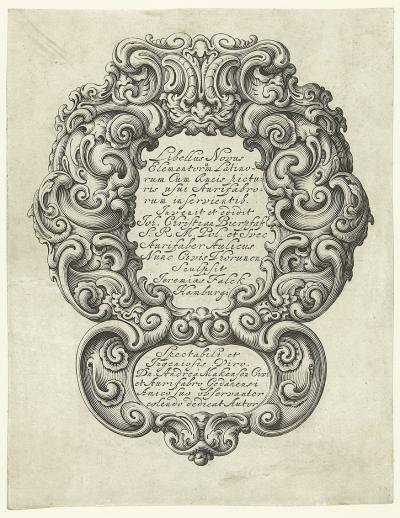

Nach Ansicht des Verfassers des 1890 in Danzig erschienenen und bis heute maßgeblichen Werkverzeichnisses, des Danziger Stadtrats Julius C. Block, ist Jeremias Falck, „in einer deutschen Stadt geboren, ein deutscher Künstler […] Aber erst unseren östlichen Nachbarn, den Polen, gebührt das Verdienst, die Werke Falcks durch eifrigst fortgesetzte Forschungen aufzufinden und Nachrichten darüber zu geben. Es dürfte dies, wie bereits bemerkt, darin seine Ursache haben, dass Falck von ihnen für einen polnischen Künstler gehalten wird. Allerdings hat er sich auf einigen seiner Blätter: ‚Polonus‘ unterzeichnet, auf anderen jedoch: ‚Gedanensins‘ und auf einigen in Stockholm gefertigten Stichen: ‚Sueciae Calcographus‘ genannt.“ (PDF, S. 12 f.) In deutschen Sammlungen und Publikationen wird in der Regel die deutsche Namensvariante Jeremias, in polnischen Jeremiasz verwendet. Aber auch Block ist natürlich nicht entgangen, dass Falck nicht dem lutherischen, sondern dem reformierten Glauben angehört hat, was eine deutsche Herkunft zwar nicht ausschließt, aber weniger wahrscheinlich macht. 1646 und 1649 wird er nämlich als Pate im Taufbuch der reformierten Kirche St. Petri und Pauli zu Danzig, der Hauptkirche der örtlichen Calvinisten, erwähnt. 1650 wird er dort mit Anna, der Tochter des Kaufmanns Arnold Mercator, getraut und schließlich 1671 unter einer Grabtafel der Kirche beigesetzt (PDF, S. 7 f., 12).[1]

Das reformierte Bekenntnis verbreitet sich durch das evangelisch-reformatorische Wirken von Ulrich Zwingli (1484-1531) und Johannes Calvin (1509-1564) ab der Mitte des 16. Jahrhunderts von der Schweiz aus in zahlreichen Ländern Europas. Die erste reformierte Gemeinde in Danzig wird durch einige Hundert Niederländer gegründet, die sich zwischen 1567 und 1570 vor den Religionsverfolgungen des spanischen Statthalters in den Niederlanden, Fernando Herzog von Alba (1507-1582), nach Danzig in Sicherheit bringen und sich als Ausländer außerhalb der Stadt, unter anderem in Neugarten, ansiedeln. 1587 gibt es an den Danziger Kirchen bereits vierzehn kalvinistische Prediger. Ab 1600 feiern die Niederländer in der Trinitatiskirche das Abendmahl, das durch einen Kaplan von St. Petri ausgeteilt wird. Dort ist in dieser Zeit die preußisch-reformierte Gemeinde angesiedelt.[2] Die Vorfahren von Jeremias lassen sich bis zu einem Franz Falck zurückverfolgen, der 1590 in Thorn gestorben ist.[3]

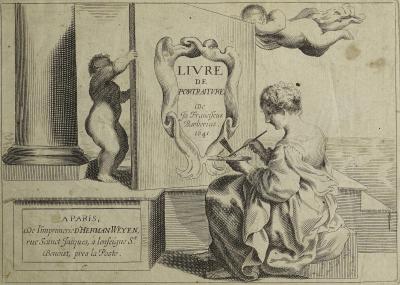

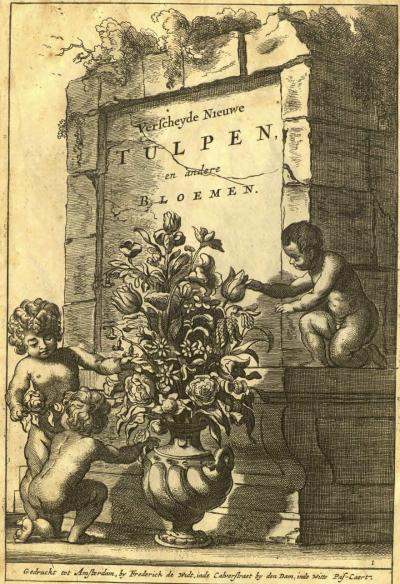

1646 und 1649 übernimmt Jeremias Taufpatenschaften für Kinder, die zugleich niederländische Paten haben. Im Taufbuch der Petri-Kirche ist am 18. September 1646 vermerkt, dass er als Pate für das Kind seines Bruders Hans fungiert. Weitere Paten sind Anna Hondius, die Tochter des seit 1636 in Danzig ansässigen niederländischen Kupferstechers Willem Hondius (1597-1652/58), und Anna Mercator (1620-1672), Tochter des Kaufmanns Arnold Mercator († 1641) und Urenkelin des aus Flandern stammenden Kartographen Gerhard Mercator (1512-1594). Von Willem Hondius wird Jeremias vermutlich ausgebildet. Am 25. Februar übernimmt er anstelle von Arndt Mercator die Patenschaft für den Sohn von Peter und Elisabeth Bex (PDF, S. 7). Im Jahr darauf, am 9. Juni 1650, ehelicht er Anna Mercator (PDF, S. 8). Bedenkt man, dass bei all diesen kirchlich-familiären Festen das Abendmahl gespendet wird, was nicht überkonfessionell erfolgen kann, so ist es naheliegend, dass auch Falck aus einer niederländischen Familie stammt. Tatsächlich wohnt Hans Falck, von Beruf Messerschmied, „auf Neugarten“ (PDF, S. 7). Spätere Generationen der Familie Falck bleiben dem reformierten Glauben und der Kirche St. Petri und Pauli treu wie der Perückenmacher und Armenvorsteher der Gemeinde, Johann Daniel Falk der Ältere (1737-1808), der eine Frau aus einer hugenottischen Familie der französisch-reformierten Gemeinde heiratet, sowie deren Sohn, der Laientheologe, Schriftsteller und Kirchenlieddichter Johannes Daniel Falk (1768-1826), die sich aber offenbar inzwischen der deutschen Mittel- und Oberschicht von Danzig zugehörig fühlen.[4]

[1] Block zitiert zum Todesdatums Falcks das Grabsteinbuch der Kirche St. Petri und Pauli zu Danzig: “1677. Den 7. Februar nach Reinigung des Grabes des Herrn Hans Minckhaus, ist darin begraben Jeremias Falck im Chor beim Altar, Stein ‘No. 4’.” Der Genealoge Oskar Leistikow hat jedoch 1953 herausgefunden, dass Falck bei der Hochzeit seiner Tochter Susanna Maria 1676 in der Marktkirche von Hannover bereits verstorben war. Bei erneuter Durchsicht des Steinbuchs von St. Petri in Danzig habe sich gezeigt, dass die Jahreszahl zweideutig gelesen werden kann, sodass seitdem 1671 als Todesjahr angenommen werden muss.

[2] Erwin Pritzel: Geschichte der Reformierten Gemeinde zu St. Petri-Pauli in Danzig 1570-1940, Danzig 1940. S. 9-16

[3] Johannes Demandt: Johannes Daniel Falk. Sein Weg von Danzig über Halle nach Weimar (1768-1799) = Arbeiten zur Geschichte des Pietismus, 36, Göttingen 1999, S. 17, Anm. 7 (dort auch weitere Literatur)

[4] Ebd., S. 17-19