Ateliers polnischer Maler in München um 1890

Mediathek Sorted

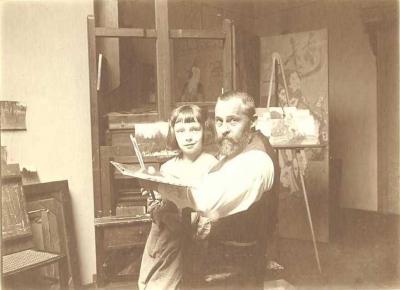

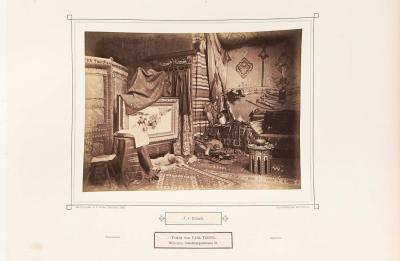

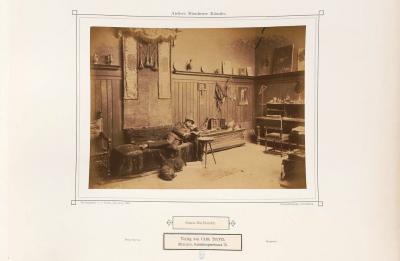

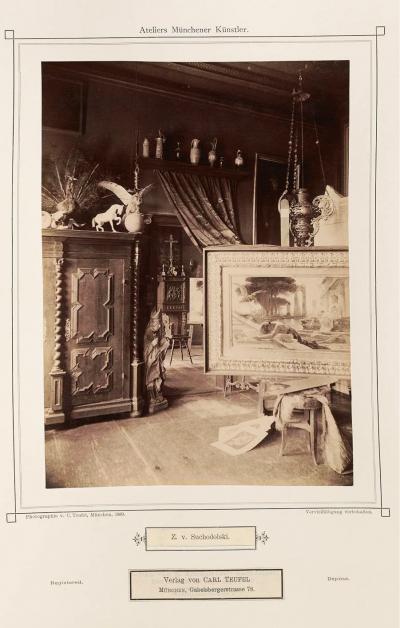

Im Herbst 1889 veröffentlichte der Münchner Schriftsteller und Redakteur Julius Beck (1852-1920) in der im Stuttgarter Union-Verlag von Wilhelm Spemann erschienenen Publikumszeitschrift Vom Fels zum Meer einen zwei Folgen umfassenden Artikel über „Münchener Malerateliers“. Grundlage für Becks Betrachtungen bildeten fotografische Innenaufnahmen von zunächst sechzig Ateliers, die der Münchner Berufsfotograf Carl Teufel (1845-1912) 1889 angefertigt hatte und auf denen auch die betreffenden Künstler in ihren individuellen Posen abgelichtet sind. Zwölf solcher Aufnahmen reproduzierte Beck in seinem Aufsatz in Form von Holzstichen, jedoch ohne die Herkunft der Ansichten und den Namen des Fotografen zu nennen.[1]

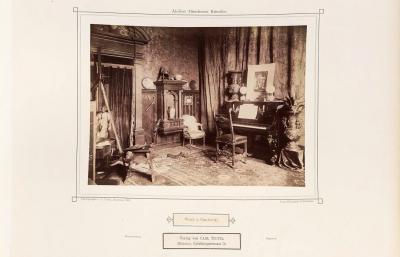

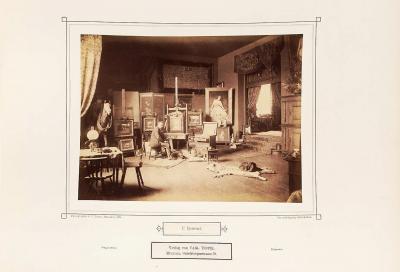

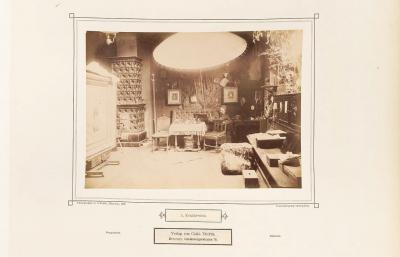

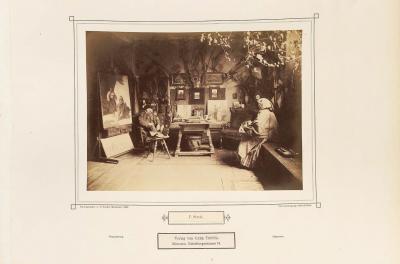

Abzüge von Teufels Originalaufnahmen waren zuvor im Frühjahr 1889 im Münchner Verlag Ackermanns Nachfolger Emil Franke, im Folioformat erschienen und konnten zum Preis von zwei Mark einzeln erworben werden. Der Kunstschriftsteller Friedrich Pecht (1814-1903) berichtete in der Zeitschrift Die Kunst für Alle: Auf diesen Fotografien würde man nicht nur den „Vogel“, sondern auch das „Nest“ sehen, das sie, die Künstler, sich aus „in der halben Welt zusammengerafften Raritäten“ gebaut hätten. Durch die Posen der Künstler könne man auf ihre „Gemütsart“ schließen, „da die gelegentliche Selbstgefälligkeit wie die liebenswürdige Bescheidenheit der Betreffenden sich hier fast durchgängig als viel pikanter und schöpferischer erwies“, als es die meisten Porträtmaler darzustellen vermocht hätten.[2] Beck schrieb über die Wirksamkeit der Künstlerateliers auf das Publikum: „Atelier! Wie mich das Fremdwort so eigentümlich anmutet, so gar nicht heimatlich und doch so heimelig, so bedeutungslos in seiner heutigen Allgemeinheit und doch so bedeutungsvoll als Spezialität […] Für den Raum, in welchem der Gelehrte, der Dichter, der Schriftsteller, der Komponist schafft, haben wir das ausdrucksvolle ‚Arbeitszimmer‘, die ‚Studierstube‘, der Künstler hat – ein Atelier! – Welch ein Zauber liegt schon in dem Worte. Wie belebt es unsere Neugierde so sehr, und wie rege wird unsere Phantasie, wenn wir den Begriff mit der Person und den Werken des Künstlers zusammenzuhalten versuchen.“[3]

Künstlerateliers, vor allem die von Malern – unter den Fotografien von Teufel finden sich nur fünf Aufnahmen aus Werkstätten von Bildhauern[4] – dienten vom Beginn der 1870er-Jahre bis über die Jahrhundertwende hinaus nicht nur als Werkstätten für die Herstellung von Kunstwerken. Sie waren vielmehr reichhaltig dekorierte Repräsentationsräume, in denen die Künstler ihre Schüler, Malerkollegen, Sammler und Galeristen, hochgestellte Persönlichkeiten und Reisende aus aller Welt empfingen. Vorbild war das Atelier des Wiener Historienmalers Hans Makart (1840-1884), der sich nach seiner Rückkehr aus Rom 1872 in Wien ein neues Malstudio eingerichtet und dieses mit schweren Wandbehängen, aufwändig geschnitzten Möbeln, Teppichen, Messinggeräten, Antiquitäten, Waffen und riesigen Sträußen aus Trockenblumen, Straußenfedern und Palmwedeln üppig dekoriert hatte. Makart feierte dort seine Atelierfeste, empfing die österreichische Kaiserin Elisabeth und ließ nachmittags Touristengruppen ein. In den folgenden zwei bis drei Jahrzehnten entstanden vor allem in München, wo Makart ab 1860 bei dem Historienmaler Carl Theodor von Piloty (1826-1886) studiert hatte, bis zu dreihundert – teilweise öffentlich zugängliche – repräsentative Künstlerateliers.

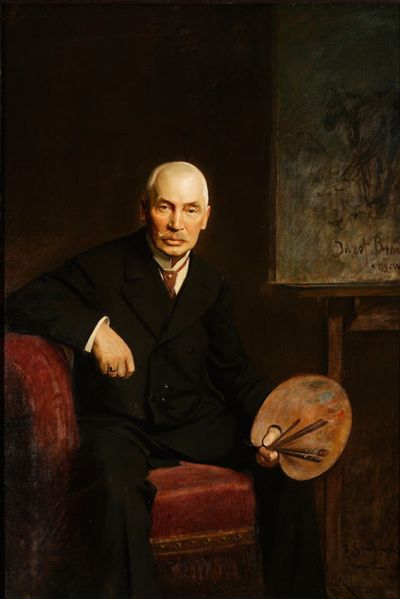

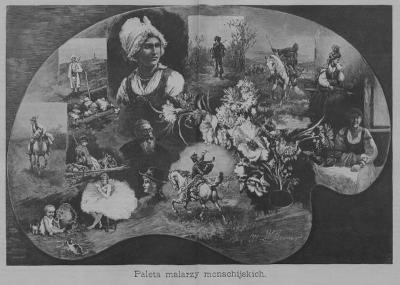

Teufel gab außerdem 1889 im Eigenverlag eine dreibändige Buchausgabe mit jeweils einhundert Abzügen seiner Atelieraufnahmen heraus.[5] Darin sind auch neun fotografische Aufnahmen aus Malstudios polnischer Künstler enthalten, die für einige Jahre oder sogar bis zu ihrem Lebensende in München ansässig waren, nämlich von Józef Brandt (Abb. 2), Szymon Buchbinder (Abb. 4), Władysław Czachórski (Abb. 6), Franciszek Ejsmond (Abb. 9), Antoni Kozakiewicz (Abb. 12), Jan Rosen (Abb. 15), Franciszek Streitt (Abb. 17), Zdzisław Suchodolski (Abb. 19) und Alfred Wierusz-Kowalski (Abb. 22). Teufel, der beruflich vor allem Vorlagenfotografien für Maler herstellte, darunter Landschaften, bäuerliche Motive, Szenen aus der Arbeitswelt, historische Architekturen und Akte, und der Tausende von dokumentarischen Aufnahmen für das Bayerische Nationalmuseum und die Bayerische Staatsbibliothek anfertigte, hatte aber weitaus mehr Aufnahmen in den Künstlerateliers fotografiert. Bekannt sind heute rund 375 Motive aus 237 Münchner Ateliers, die er über die Jahre 1889/90 hinaus bis zu seinem Lebensende fotografierte und von denen rund 340 originale Glasnegative im Format 14 x 18 Zentimeter erhalten geblieben sind.

[1] Eine Auswahl der von Beck verwendeten Bilder sowie Übernahmen und Anregungen aus dessen Artikel finden sich bei wenig später in dem Artikel „Painter‘s Studios“ von Lewis C. Hind in: The Art Journal, New Series, London 1890, Seite 11-16 und 40-45, der sich dann in einer weiteren Fortsetzung den Ateliers englischer Künstler widmet (Seite 135-139) (Digitalisat: https://archive.org/details/gri_33125006187625/page/n23). Alle Links in den folgenden Anmerkungen wurden zuletzt im Dezember 2018 aufgerufen.

[2] F. Pt. (Friedrich Pecht): „So wenig man ein Mädchen kennt …“, in: Die Kunst für Alle, 4. Jahrgang 1888/89 (Heft 18, 15. Juni 1889), München 1889, Seite 288 (Digitalisat: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kfa1888_1889/0369/image)

[3] Beck 1890 (siehe Literatur), Spalte 229 f.