Der Bund der Polen in Deutschland

Mediathek Sorted

Während die Organisation in den ersten Jahren nach ihrer Gründung florieren konnte, kam es nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahr 1933 zu Einschränkungen ihrer Aktivitäten. Obwohl der 1934 zwischen Warschau und Berlin unterzeichnete Nichtangriffspakt die Einmischung in die Aktivitäten der Organisation vorübergehend reduzierte, dauerte die Phase der „Entspannung“ nicht lange. Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs bedeutete die Liquidierung der Organisation, die Beschlagnahmung ihres Eigentums, die Verhaftung hunderter Aktivisten und Führer und ihre Inhaftierung in Konzentrationslagern. Andere Polen wurden zur Wehrmacht einberufen und kämpften mitunter an den Fronten gegen Soldaten mit gleichem nationalem Hintergrund. Zweifellos teilten die Mitglieder des Bundes in den folgenden Jahren das Schicksal von Millionen von Landsleuten – polnischen Bürger:innen, die vor allem nach dem Anschluss eines Teils des polnischen Staatsgebiets an das Dritte Reich massiven Repressionen ausgesetzt waren. Deportationen, Mord und „Germanisierung“ waren an der Tagesordnung. Obwohl die Organisation nach dem Zweiten Weltkrieg in allen Besatzungszonen schnell wiederbelebt wurde, bildeten die in Deutschland verbliebenen Pol:innen keine Kraft mehr, die eine wichtige Rolle spielen konnte. Einige entschlossen sich, nach Polen zu emigrieren, das infolge der Grenzänderung Gebiete umfasste, die zuvor in großer Zahl von Mitgliedern des Bundes bewohnt waren. Das bedeutete jedoch nicht, dass das „Mutterland“ sie so behandelte, wie sie es erwartet und erträumt hatten. Die Gründung der beiden deutschen Staaten verkomplizierte die Situation weiter, sowohl was die deutsch-polnischen Beziehungen als auch die Stellung der Pol:innen in ihrem Gebiet anbelangt. Infolge der Aktionen der Kommunisten in Polen Anfang der 1950er Jahre wurde die Organisation in Westdeutschland gespalten, während sie im zweiten deutschen Staat, der DDR, ganz aufgelöst wurde. In den folgenden Jahrzehnten organisierte der Bund, der unter dem Namen Rodło auftrat, die für diese Art von Organisation typischen Veranstaltungen, von Jubiläumsfeiern über den Unterricht der polnischen Sprache bis hin zu Bällen und Feiern. Trotz der Versuche, die Zahl der Mitglieder zu erhöhen, blieb Rodło aufgrund von Überalterung und weiterer Abwanderung eine kleine Organisation. Ihre Aktivitäten haben sich auch nach der Wiedervereinigung Deutschlands nicht geändert. Eine der Hauptaufgaben bleibt das Bemühen um die Anerkennung der Pol:innen in Deutschland als Minderheit.

Die Situation der Pol:innen in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg wurde zweifelsohne durch die Gründung des polnischen Staates grundlegend beeinflusst. Nachdem sie mehr als ein Jahrhundert lang keinen eigenen Staat hatten, konnten sie nun auf dessen organisatorische, finanzielle und politische Unterstützung zählen. Die Pol:innen konnten auch von der Unterstützung der polnischen diplomatischen Vertretungen in Deutschland profitieren. Dies war umso wichtiger, als es im wiedergeborenen Polen eine bedeutende deutsche Minderheit gab. Sie genoss erhebliche Unterstützung durch den deutschen Staat.

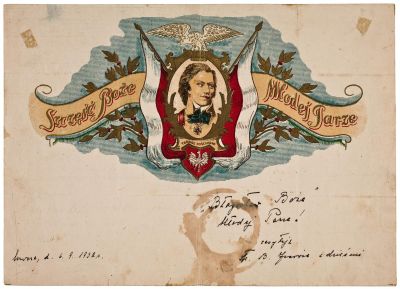

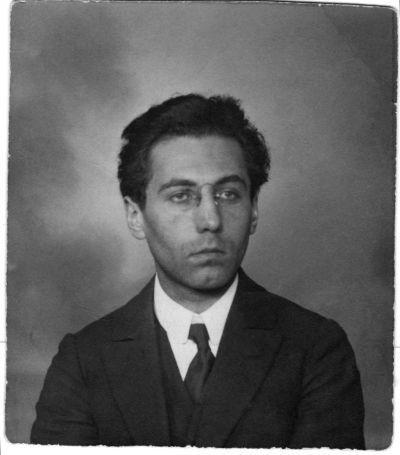

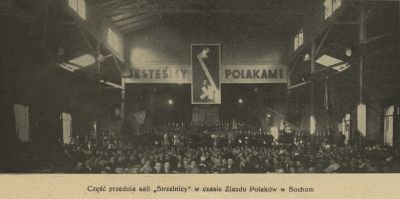

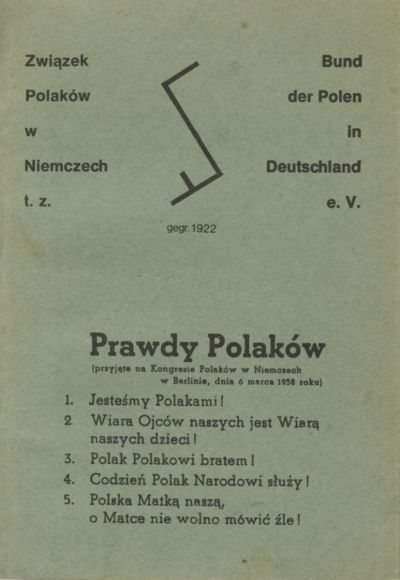

Die Pol:innen in Deutschland begannen sich schnell zu organisieren. Natürlich war der polnisch-deutsche Konflikt um die polnische Westgrenze ein wichtiger Faktor für die damalige Situation. Der Ruf nach der Gründung einer einzigen Organisation, die all die kleineren, über ganz Deutschland verstreuten Verbände und Organisationen zusammenführen könnte, wurde immer lauter. Zwei wichtige Zentren, in Berlin und Bochum, ergriffen Initiativen in diesem Bereich. Anfänglich gab es keine Einigung zwischen ihnen, da jede von ihnen sich als alleinige Vertretung der Pol:innen betrachtete. Der Streit konnte jedoch rasch beigelegt werden. Die beiden Zentren beschlossen, ihre Kräfte zu bündeln, und gründeten am 27. August 1922 unter Beteiligung von Organisationen aus Ostpreußen und Oberschlesien den Bund der Polen in Deutschland (im Folgenden ZPwN). Die Organisation, die ihren Sitz in Berlin hatte, bestand aus 4, ab 1923 bereits aus 5 und ab 1938 aus 6 Landesverbänden (Dzielnice): I Schlesien mit Sitz in Oppeln, II Mitteldeutschland (Berlin), III Westfalen (Bochum), IV Ermland und Masuren (Allenstein) und V Flatow-Land, Bomst und Kaschubei. Es sollte hinzugefügt werden, dass nach dem Anschluss Österreichs der VI. Landesverband – Wien – 1938 geschaffen wurde. Der erste Präsident der Organisation war der Gutsbesitzer Stanisław Sierakowski aus Ostpreußen, während Jan Kaczmarek aus Bochum ihr Generalsekretär wurde. Ihr Presseorgan war die seit 1925 erscheinende Monatszeitschrift „Polak w Niemczech“ (Der Pole in Deutschland), und das Emblem der Organisation wurde in den 1930er Jahren das Rodło-Zeichen, der stilisierte Flusslauf der Weichsel.

Der Bund der Polen in Deutschland umfasste mit seinen Aktivitäten fast die gesamte polnische Minderheit und wurde schnell zum Ausdruck ihrer Interessen gegenüber dem deutschen Staat. An dieser Stelle ist jedoch anzumerken, dass der neuen Organisation nicht massenweise beigetreten wurde. Man schätzt, dass in Deutschland etwa 1,7 Millionen Menschen polnischer Herkunft lebten, von denen sich einige in den 1920er Jahren rasch assimilierten. Zu Beginn der 1930er Jahre zählte der ZPwN rund 40.000 Mitglieder, wobei der Bezirk III Westfalen mit 16.000 Mitgliedern am stärksten war. Die dortigen Aktivisten spielten eine wichtige Rolle bei den Unternehmungen des Bundes.