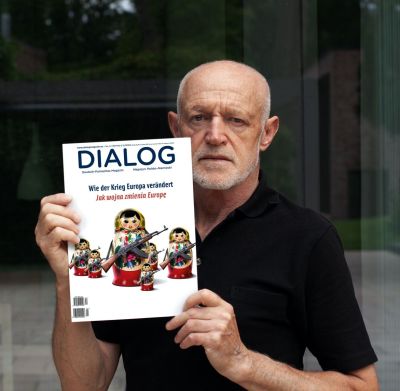

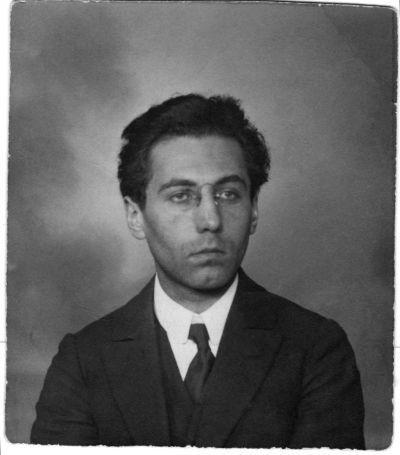

Jan de Weryha-Wysoczański

Mediathek Sorted

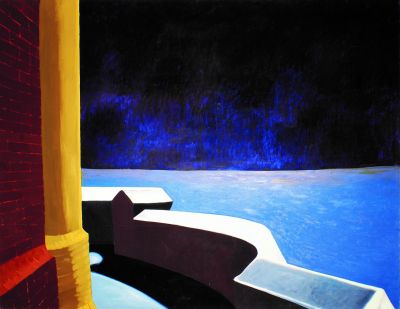

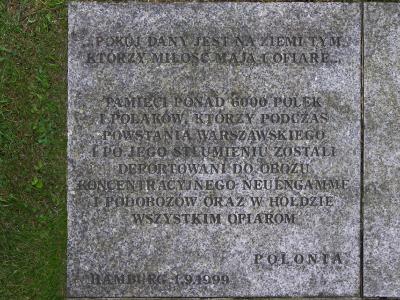

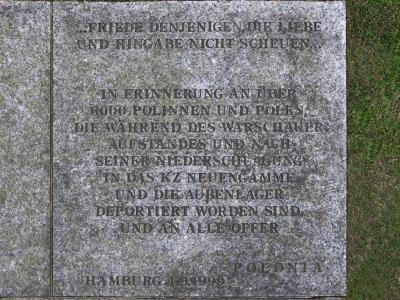

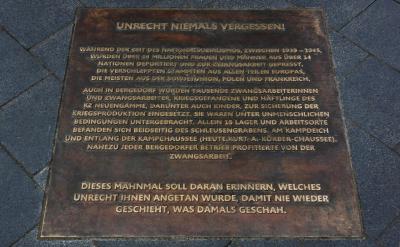

Aber auch in diesem Fall behalten einzelne Traditionsstränge ihre Bedeutung. Während die Amerikaner die Minimal Art unter anderem von der „Endlosen Säule“ von Constantin Brâncuși und damit vom Konstruktivismus ableiteten, sehen die Europäer sie in der Tradition der Konkreten Kunst. Ohnehin sind die Übergänge fließend: Max Bills aus der Konkreten Kunst abgeleitete „Tore“ und „Pavillons“ aus geschichteten Granitquadern seit den 1980er-Jahren könnte man ebenso gut der Minimal Art zuordnen. Ähnliches gilt für das Mahnmal, das de Weryha 2012 zur Erinnerung an die Zwangsarbeiter während der Naziherrschaft im Hamburger Stadtteil Bergedorf errichtete (Abb. 72a . ). Die quaderförmige Betonstele objektiviert das Gedenken in Gestalt einer minimalistischen, geometrischen Form ohne jeden narrativen Charakter. Damit ähnelt sie der 1987 von Sol LeWitt in Hamburg errichteten „Black Form“, einem horizontal liegenden, aus schwarzen Gasbetonsteinen gemauerten schwarzen Quader, der dem Gedenken an die von den Nationalsozialisten zerstörte jüdische Gemeinde in Hamburg-Altona gewidmet ist. De Weryha fügte in sein Denkmal jedoch ein interaktives Element ein, das der Zuordnung zur Minimal Art widerspricht: Mit einem Sehschlitz und einem darin enthaltenen facettierten Edelstahlzylinder, der den Blick auf die dahinter liegende Umwelt vielfach bricht, symbolisiert er die eingeschränkte Sicht der unter unmenschlichen Bedingungen gefangen gehaltenen Zwangsarbeiter und fügt so dem objektivierten Gedenken eine Erfahrungsebene hinzu (Abb. 72b . ).

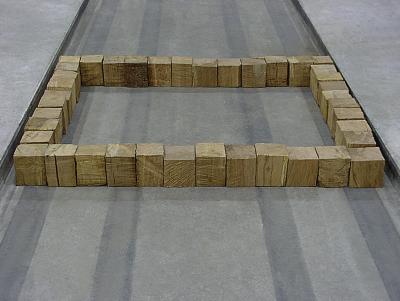

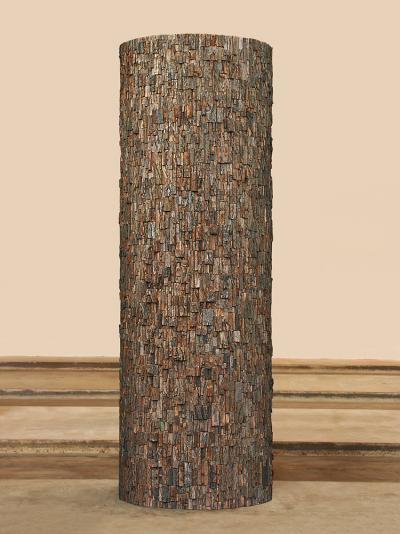

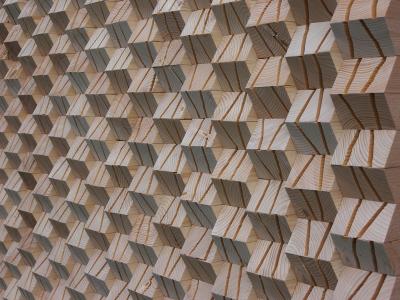

Die Intensivierung der Sinne, das Schärfen der Empfindungen für Phänomene des Materials, das für de Weryha entscheidend ist, war schon bei den Künstlern der Post Minimal Art seit Ende der 1960er-Jahre zu beobachten. Richard Serra etwa schleuderte flüssiges Blei in Raumecken, um mit den erstarrten Blöcken die Verwandlung und Präsenz des Materials im physikalischen Prozess sichtbar zu machen. Ähnlich legt und schichtet de Weryha gespaltene Holzscheite, Äste und Rinde in Ecken, am Wandverlauf und um Pfeiler herum (Abb. 7 . , 54 . , 55 . , 65 . ) und macht mit der dynamischen Form den Arbeitsprozess, mit jedem einzelnen sorgsam platzierten Teil die Wertschätzung des Naturprodukts erfahrbar. Nach dem Vorbild von Barry Flanagan, man denke an dessen mit Sand gefüllte „Four Rahsb“ und „Four Casb“, gestaltete de Weryha konische amorphe Monolithe, die er jedoch aus dem Holz schlug (Abb. 1 . , 12 . , 20 . , 21 . ). Wie Ulrich Rückriem, der mit Dolomit- und Granitblöcken arbeitete, sägte de Weryha seine Formen auseinander und fügte sie bündig wieder zusammen.

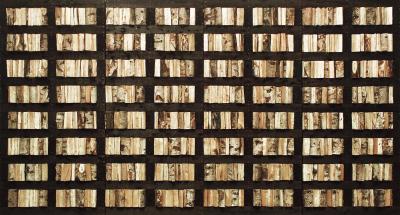

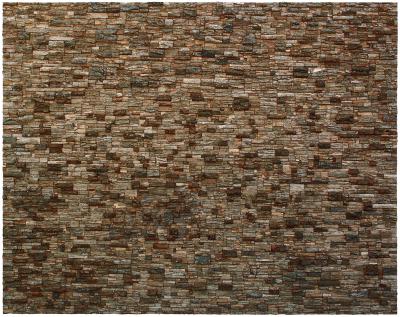

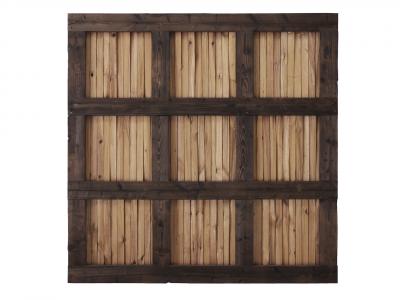

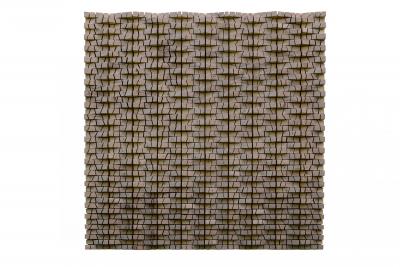

Rückriem, der für de Weryha zu den von ihm am meisten geschätzten Bildhauern gehört,[6] legte mit einfachen, aber logisch und systematisch erprobten Arbeitsvorgängen wie dem Bohren, Brechen, Sägen und Spalten den inneren Aufbau des Steins frei. Ähnlich basiert de Weryhas Schaffen nach eigener Aussage auf „drei Säulen, das sind der Schnitt, der Bruch und das Spalten. Begriffe wie Rhythmen, Spannungen, Maße, Dichte, Struktur sind ständig präsent.“[7] Grundlegende Unterschiede gibt es dennoch: Während Rückriem die gespaltenen und gebrochenen Einzelteile so dicht zusammenrückte, dass die Masse des Steins erfahrbar bleibt, konzentriert sich de Weryha auf die vielfältigen Arbeitsvorgänge am Material Holz. Mit Bruchkanten erzeugt er dramatisch bewegte Oberflächen (Abb. 69 . , 80 . , 90 . ) und Binnenstrukturen (Abb. 82 . , 84 . , 87-89 . ) und exemplifiziert das Verhalten des Werkstoffs beim Brechen und Spalten an jedem einzelnen Modul. Bei seinen zuletzt entstandenen „Hölzernen Tafeln“ rückt er die Spalte so weit auseinander, dass grafische Strukturen entstehen und Einblicke in den inneren Aufbau der Module möglich werden (Abb. 75 . , 78 . , 79 . , 91 . , 92 . ). „In meinen Holzobjekten“, sagt de Weryha, „gibt es keine Geschichten, keine Deutungen sind dort anwendbar. Sie sind sauber und klar, es geht nur um die Materialität des Holzes.“[8]

Die Verwendung von Holz und anderen natürlichen Materialien in der modernen Bildhauerei und Objektkunst hat in Polen eine eigene Tradition. Ab 1960 wurden vor allem von der Staatlichen Oberschule für künstlerische Techniken in Zakopane/Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem Überlieferungen aus der Volkskunst wiederentdeckt und weitervermittelt. Auf dieser Grundlage schufen Antoni Rząsa, Stanisław Kulon und Józef Kandefer figürliche Skulpturen aus Holz, die expressionistische oder kubistische Tendenzen wieder aufnahmen. Adam Smolana, der Lehrer von de Weryha, abstrahierte Körperformen und führte sie, vergleichbar mit Henry Moore, zu größeren Massen zusammen. Władysław Hasior, ebenfalls Schüler in Zakopane, arbeitete mit Fundstücken aus Holz und schuf daraus surrealistische Assemblagen. Jerzy Bereś, in Krakau ausgebildet, gestaltete seit 1960 Objekte aus roh behauenem Holz, Juteseilen, Steinen, Leder und Stofflappen, die an primitive bäuerliche Geräte erinnern und ethnologische Überlieferungen oder archaische Mythen beschwören.

[6] Jan de Weryha im Interview „Offenbarungen in Holz“ mit Mariusz Knorowski 2006 (Ausstellungs-Katalog Jan de Weryha-Wysoczański. Objawienia w drewnie, Orońsko 2006, Seite 6/10); Auszüge online auf http://www.kultura-extra.de, drittletzter Absatz

[7] Online-Interview mit Helga König, 2015, http://interviews-mit-autoren.blogspot.de/2015/03/helga-konig-im-gesprach-mit-dem.html

[8] Ebenda