Polinnen und Polen in Deutschland: Wege in die Sichtbarkeit

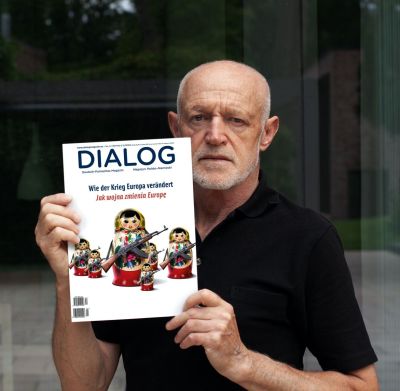

Mediathek Sorted

"Pola Negri - unsterblich", Dokumentation von 2017

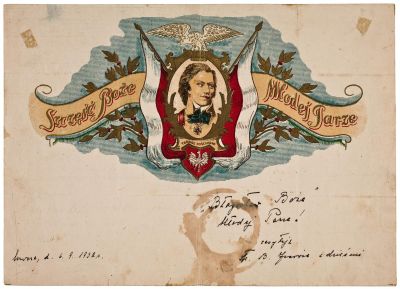

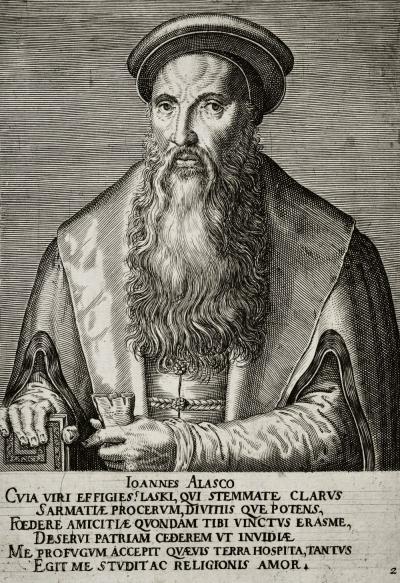

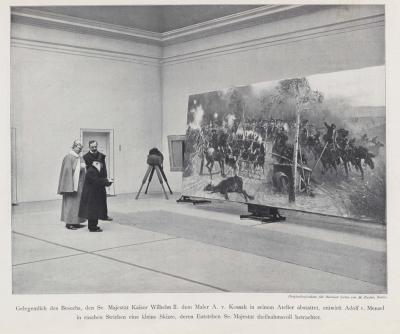

„Drei Tage im November. Józef Piłsudski und die polnische Unabhängigkeit 1918“

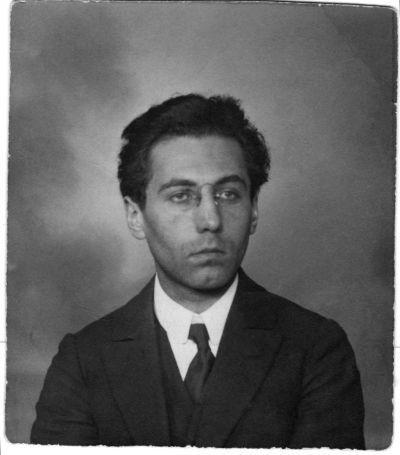

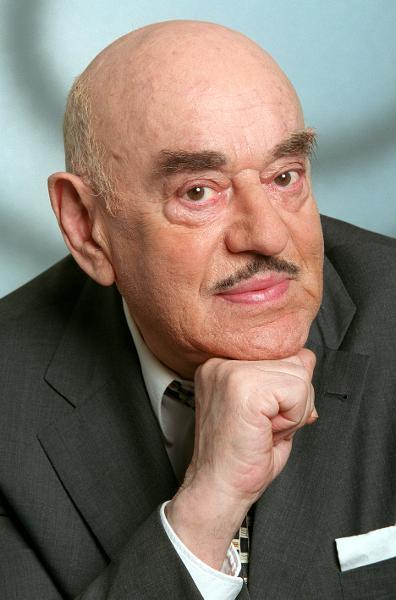

Artur Brauner - Ein Jahrhundertleben zwischen Polen und Deutschland

Teresa Nowakowski (101) im Gespräch mit Sohn Krzysztof, London 2019.

Karol Broniatowski

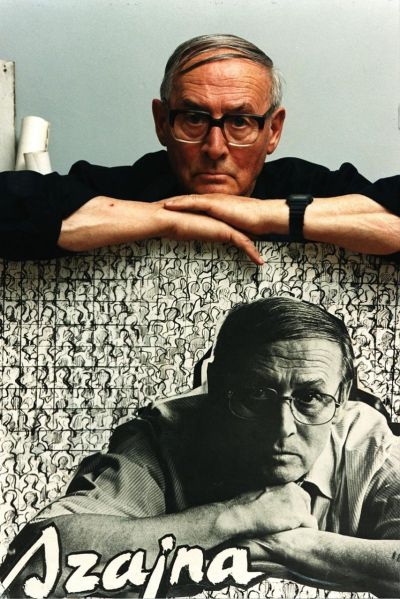

Film "Narr und Nonne" - St. Ignacy Witkiewicz, Filmstudio Transform, Regie: Janina Szarek

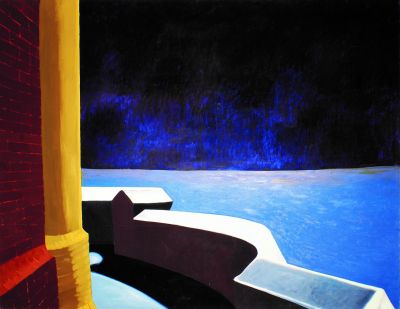

WURMLOCH, 2008

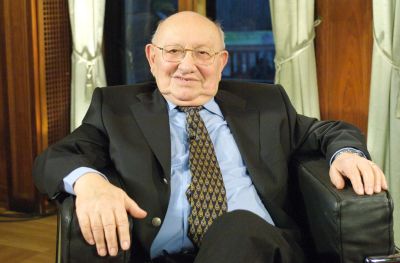

Interview mit Leszek Zadlo

ZEITFLUG - Hamburg

Der Planet von Susanna Fels

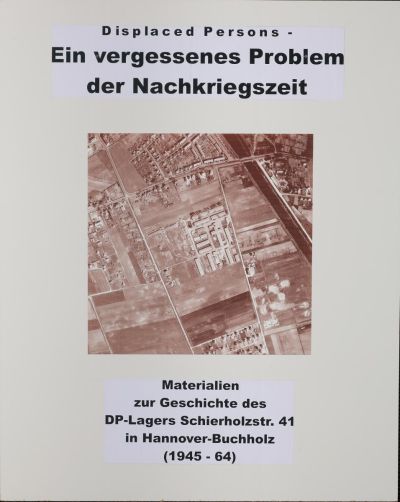

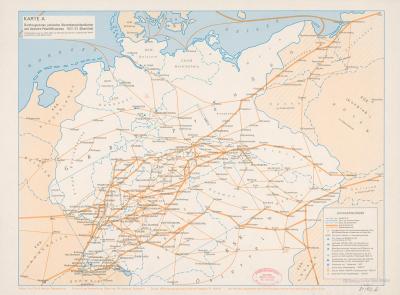

Nach dem Krieg: Polen in Deutschland – einige Zahlen

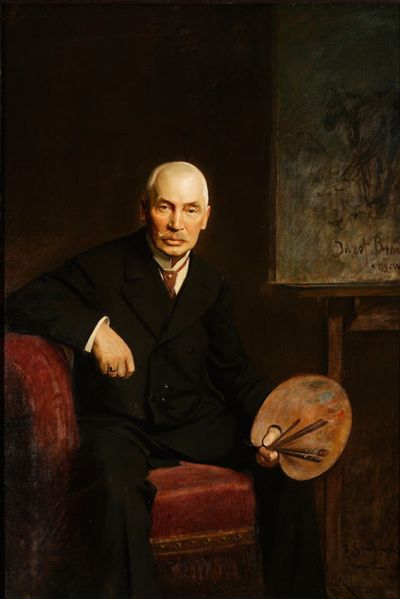

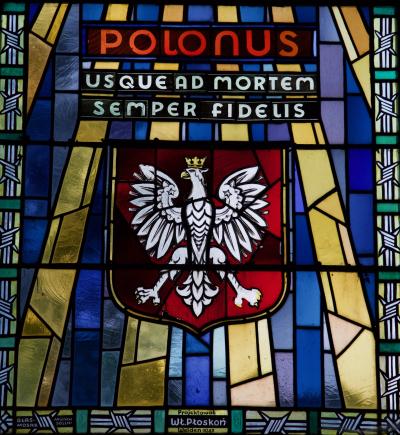

Direkt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lebten in den vier Besatzungszonen mehr als 1,7 Millionen Polen, ehemalige Zwangsarbeiter, KZ-Insassen und Kriegsgefangene. Als „Displaced Persons“ verbrachten sie teils Monate, teils Jahre vor allem in den westlichen Zonen, und auch nachdem die meisten entweder in die Heimat zurückgehrt oder weitergewandert waren, blieben rund 80.000 von ihnen in der Bundesrepublik. Der Versuch, im Emsland mit der Gründung der Stadt Maczków polnische territoriale Strukturen aufzubauen, endete mit der Auflösung der polnischen Armeeeinheiten, die hier den Besatzungsdienst versahen. Zu diesen versprengten Polen in Deutschland zählten auch einige illustre Persönlichkeiten, die über Jahrzehnte hin das kulturelle Leben prägen sollten: Etwa Artur Brauner, der sich als polnischer Jude gleich nach Kriegsende in Berlin niederließ und zu dem wohl bedeutendsten Film-Mogul des bundesrepublikanischen Wirtschaftswunders werden sollte.

Aber die Zahl der Polnischsprachigen in Deutschland nahm rasch wieder zu. Zwischen 1950 und 1990 siedelten etwa 1,4 Mio. deutschstämmige Personen aus dem polnischen Staat in die Bundesrepublik Deutschland aus (weitere gingen in die DDR), ein Großteil kam in den 1980er Jahren: Alleine zwischen 1988 und 1990 waren es 520.000. Während die Aussiedler anfangs tatsächlich noch deutsch sozialisiert waren und in ihren Familien Deutsch gesprochen hatten, waren sie in den 1980er Jahren größtenteils polnisch sozialisiert und sprachen kein Deutsch, nutzten aber die rechtlichen Möglichkeiten, um angesichts der wirtschaftlich und politisch schwierigen Lage in Polen ausreisen zu können.

Seit der Aufhebung des Visumzwangs 1990 und der schrittweisen Erleichterung der Arbeitsaufnahme in Deutschland hat die Zahl der in Deutschland lebenden polnischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ein hohes Niveau erreicht. Waren 1990 im wiedervereinigten Deutschland 241.000 Polen mit ausschließlich polnischer Staatsangehörigkeit registriert, so waren es Ende 2018 rund 860.000. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Wenn man nämlich nach dem Migrationshintergrund fragt, so lebten 2017 in Deutschland 2,1 Mio. Menschen mit biographischem Bezug zu Polen, was nach Menschen aus der Türkei und vor solchen aus der Russischen Föderation die zweitgrößte Gruppe war. Parallel hielt die saisonale Zuwanderung von polnischen Erwerbstätigen an, allerdings seit dem EU-Beitritt Polens mit rasch sinkender Zahl.