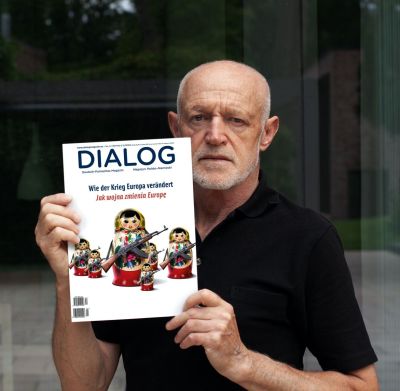

Polinnen und Polen in Deutschland: Wege in die Sichtbarkeit

Mediathek Sorted

"Pola Negri - unsterblich", Dokumentation von 2017

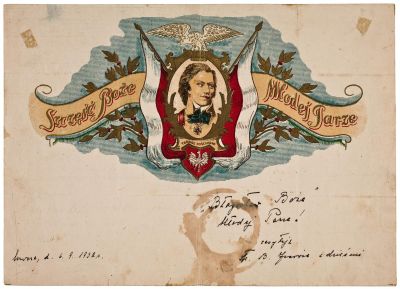

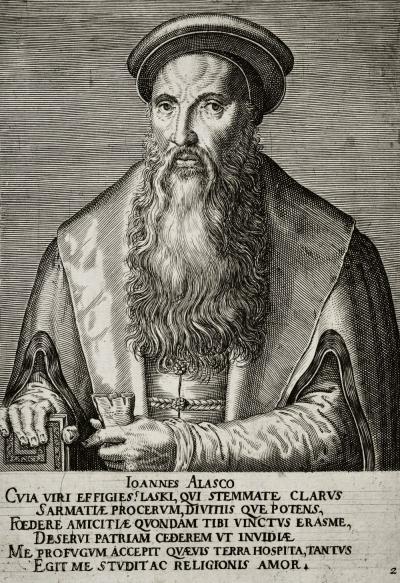

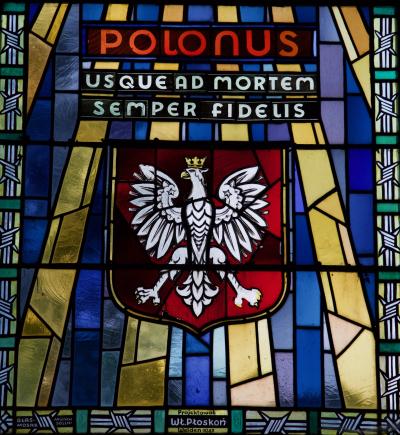

„Drei Tage im November. Józef Piłsudski und die polnische Unabhängigkeit 1918“

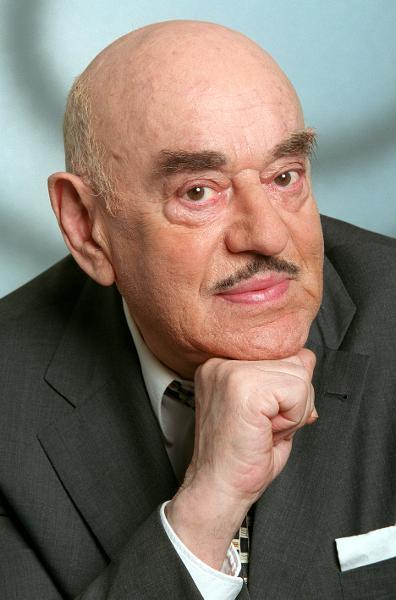

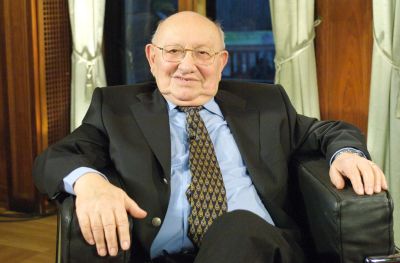

Artur Brauner - Ein Jahrhundertleben zwischen Polen und Deutschland

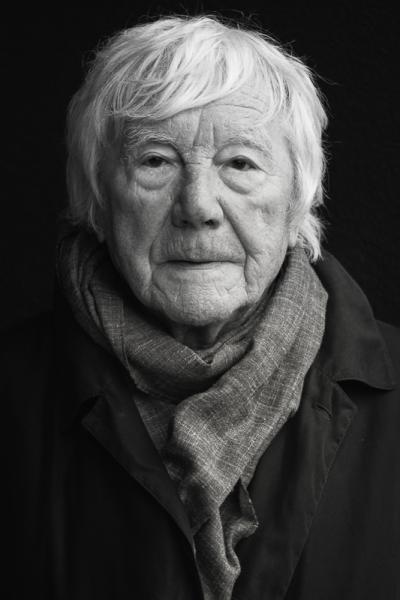

Teresa Nowakowski (101) im Gespräch mit Sohn Krzysztof, London 2019.

Karol Broniatowski

Film "Narr und Nonne" - St. Ignacy Witkiewicz, Filmstudio Transform, Regie: Janina Szarek

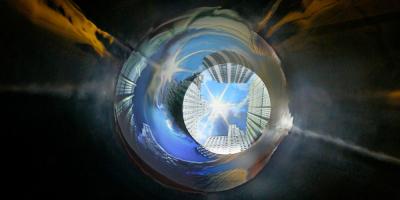

WURMLOCH, 2008

Interview mit Leszek Zadlo

ZEITFLUG - Hamburg

Der Planet von Susanna Fels

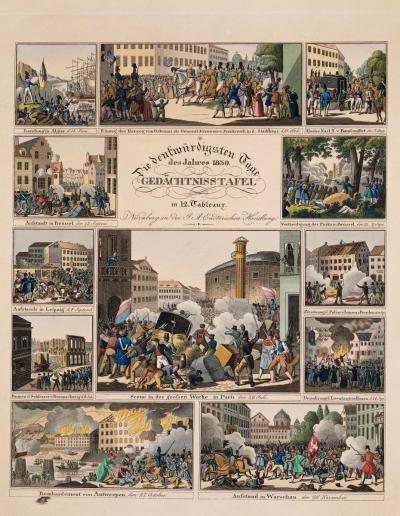

Erzwungene Wanderschaft: Die Zeit der Weltkriege

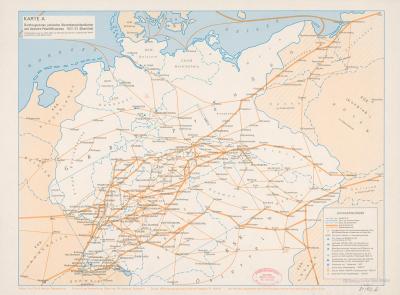

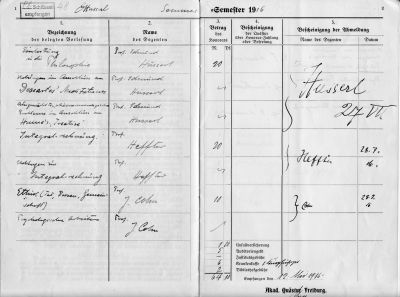

Waren Polinnen und Polen bis jetzt freiwillig gewandert oder hatten sich höchstens durch ökonomische Notwendigkeiten zur Migration veranlasst gesehen, so bildete der Erste Weltkrieg einen Einschnitt: Bis Kriegsende wurde mehr als eine halbe Million Auslandspolen für die Wirtschaft im Reich angeworben, zunehmend auch durch Zwang. Manchmal flohen sie auch vor dem Kriegsgeschehen oder – im Fall der polnischen Juden – aus Angst vor antisemitischen Ausschreitungen. So hielten sich etwa in Frankfurt am Main direkt nach dem Krieg rund 3.500 „Ostjuden“ auf, die wie auch in anderen Teilen Deutschlands größtenteils erst einmal hier blieben. Ihre Muttersprache war jedoch vielfach nicht Polnisch, sondern Jiddisch, teils sprachen sie besser Deutsch oder Russisch.

Durch die neue Grenzziehung im Zuge des Versailler Vertrags und der daran teils anschließenden Volksabstimmungen verlor Deutschland einen Großteil der polnischen Siedlungsgebiete im Osten. Da gleichzeitig auch ein Teil der polnischen Erwerbsmigranten aus dem Ruhrgebiet und von anderen Orten ins unabhängige Polen zurückwanderten oder aber Arbeit in anderen Staaten suchten, sank die Zahl der polnischsprachigen Einwohner rasch. Sie dürfte in den 1920er Jahren bei 1,5 Mio. Menschen gelegen haben und ging bis 1939 weiter zurück, vor allem durch die allmähliche, später vom Dritten Reich auch forcierte Assimilation an die deutsche Bevölkerungsmehrheit. Es gab nun kaum mehr Zentren des polnischen Lebens in Deutschland, allenfalls Berlin, Westfalen und Westoberschlesien besaßen noch eine nennenswerte Gruppe von Menschen, die bereit waren, sich für polnische Belange zu engagieren. Aufgrund der vergifteten Stimmung zwischen Deutschland und Polen zogen es viele Polen vor, sich tendenziell „unsichtbar“ zu machen, nicht groß aufzufallen in der deutschen Gesellschaft. Der 1922 gegründete „Bund der Polen in Deutschland“ konnte diese Entwicklung nicht aufhalten. Einen Minderheitenstatus besaßen Polen übrigens nur im deutsch gebliebenen Teil von Oberschlesien, und das auch nur bis 1937.

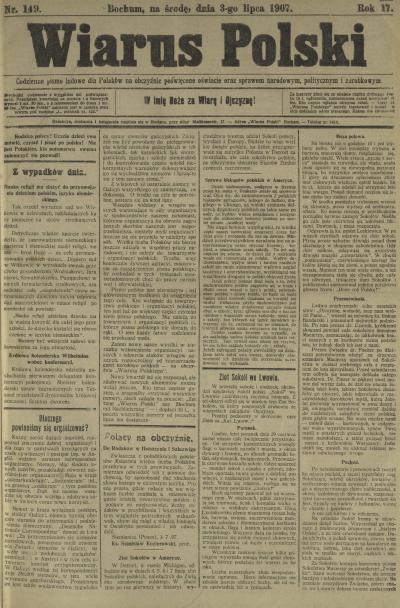

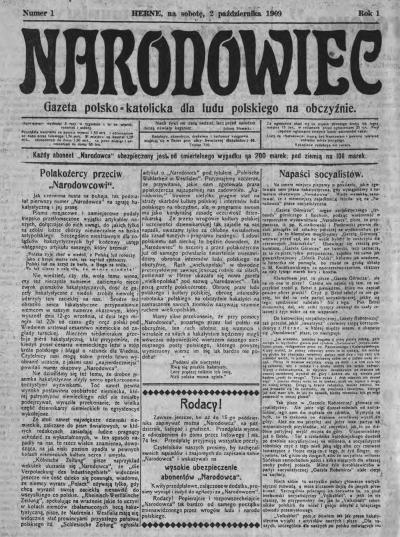

Die im Reich lebenden Polen verfügten über einige Presseorgane, die allerdings unter erheblichen finanziellen Problemen litten. Der seit 1890 in Bochum erscheinende „Wiarus Polski“ verlegte seinen Sitz 1923 deshalb in die nordfranzösische Industrieregion mit ihrer großen polnischen Zuwanderung, und der seit 1909 in Herne herausgegebene „Narodowiec“ folgte 1924. Und so blieb als einzige Tageszeitung der 1897 in Berlin gegründete „Dziennik Berliński“, der mit Unterstützung des „Bunds der Polen“ bis zum Kriegsausbruch 1939 existierte.

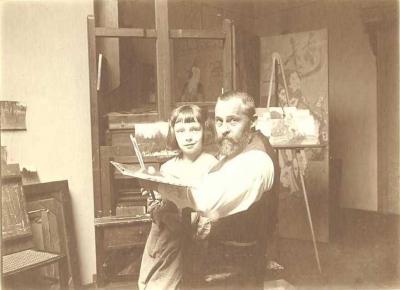

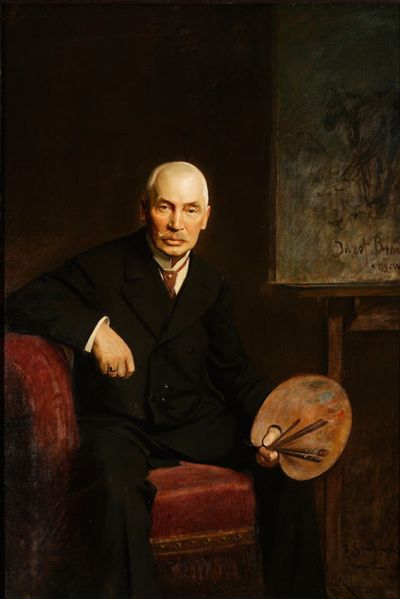

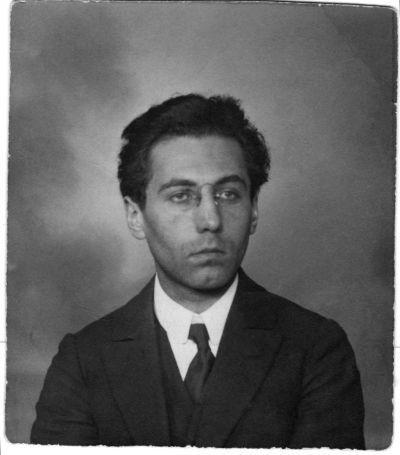

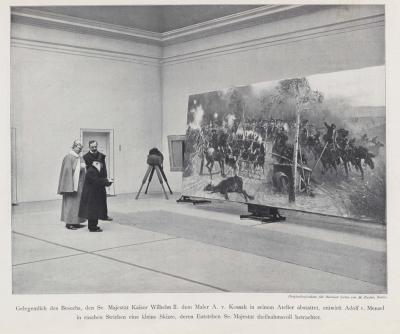

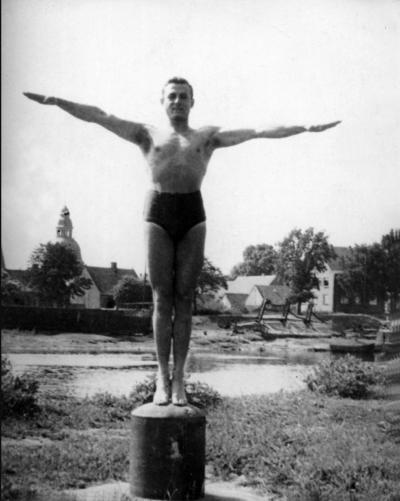

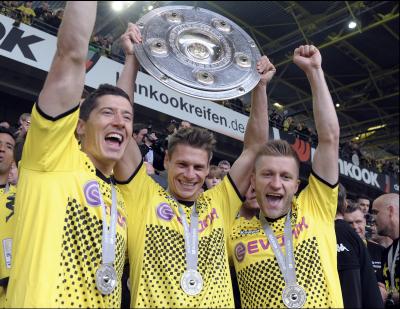

Dennoch waren Polen nicht ganz verschwunden aus dem öffentlichen Leben Deutschlands: Die Leinwandstars Pola Negri und Jan Kiepura feierten große Erfolge. Und auch polnische Juden spielten im Musikleben oder in der Unterhaltungsindustrie eine wichtige Rolle, etwa der Bandleader Marek Weber. Und wenn man ein wenig weiter sucht, stößt man auf eine große Zahl geradezu vergessener polnischer Spuren. So auf den Bauhaus-Schüler Jesekiel David Kirszenbaum oder auf den Fotografen Stefan Arczyński.

Diese deutsch-polnisch-jüdische Symbiose wurde von den Nazis jedoch vernichtet: Ende Oktober 1938 deportierten sie alle polnischen Staatsbürger jüdischer Herkunft nach Polen, rund 17.000 Menschen wurden über Nacht aus ihren Häusern geworfen. Dies war ein „Vorspiel zur Vernichtung“, die bald beginnen sollte.

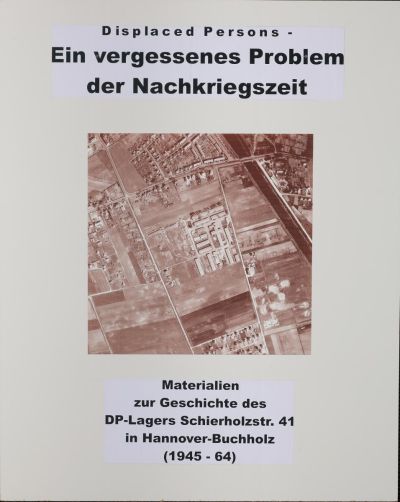

Der Zweite Weltkrieg stellte Europa auf den Kopf. Die im Reich lebenden Spitzenvertreter der Polen wurden verfolgt und teilweise in den Konzentrationslagern ermordet. Große Teile des eroberten Polens wurden ans Reich angegliedert, die polnische Bevölkerung – Juden und Nichtjuden – verfolgt, versklavt, vertrieben und vernichtet. Viele Polen wurden, je nach Gebiet, dazu gezwungen, die „Deutsche Volksliste“ zu unterschreiben, junge Männer wurden daraufhin zur Wehrmacht eingezogen. Die polnischen kriegsgefangenen Offiziere verbrachten den Krieg in Lagern, die einfachen Soldaten wurden als Zwangsarbeiter eingesetzt. Rund 2,8 Millionen Polen arbeiteten für kürzere oder längere Zeit als Zwangsarbeiter in Industrie oder Landwirtschaft, unter teils unmenschlichen Bedingungen. Hunderttausende kamen in die Konzentrationslager, jüdische Polen oft direkt in die Vernichtungslager.