Polinnen und Polen in Deutschland: Wege in die Sichtbarkeit

Mediathek Sorted

"Pola Negri - unsterblich", Dokumentation von 2017

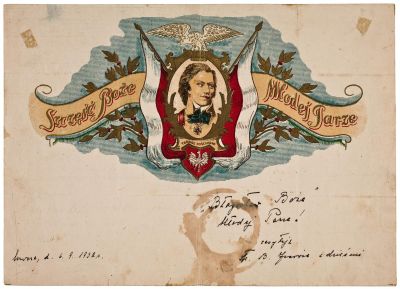

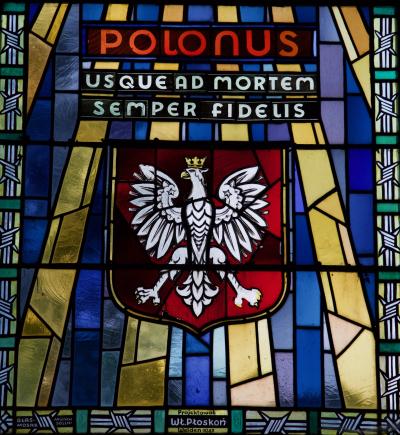

„Drei Tage im November. Józef Piłsudski und die polnische Unabhängigkeit 1918“

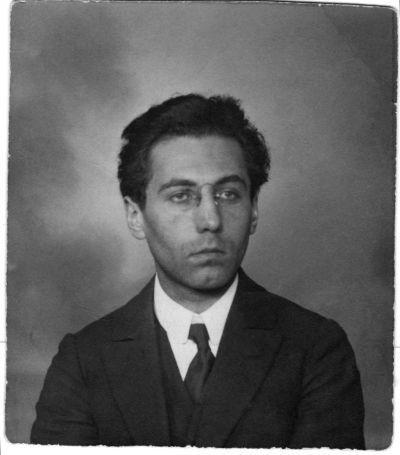

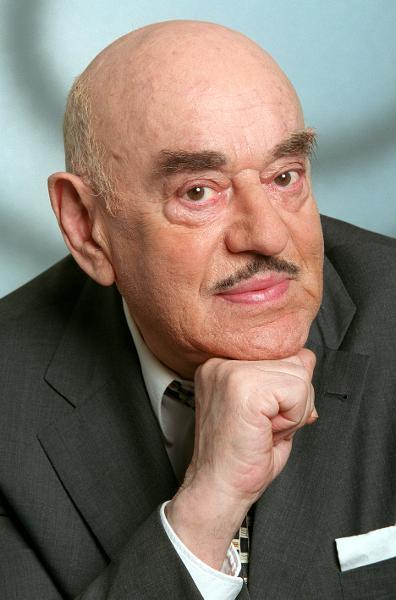

Artur Brauner - Ein Jahrhundertleben zwischen Polen und Deutschland

Teresa Nowakowski (101) im Gespräch mit Sohn Krzysztof, London 2019.

Karol Broniatowskis Mahnmal für die deportierten Juden Berlins

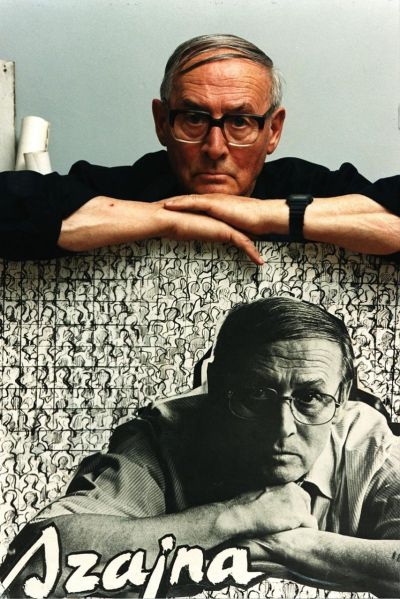

Film "Narr und Nonne" - St. Ignacy Witkiewicz, Filmstudio Transform, Regie: Janina Szarek

WURMLOCH, 2008

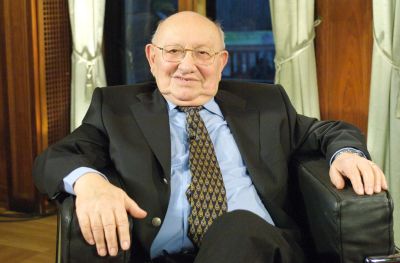

Interview mit Leszek Zadlo

ZEITFLUG - Hamburg

Der Planet von Susanna Fels

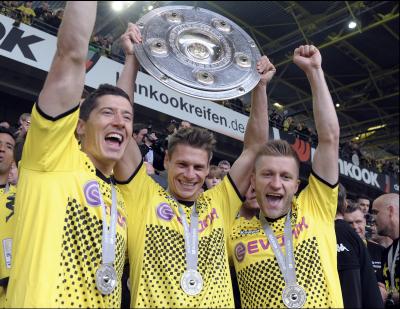

Auf der Suche nach Arbeit

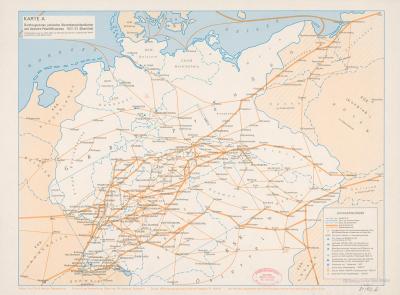

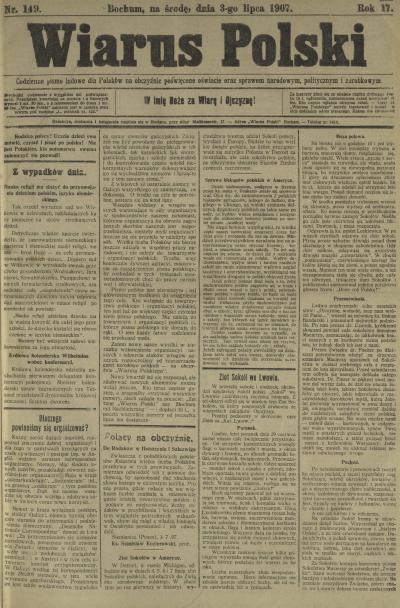

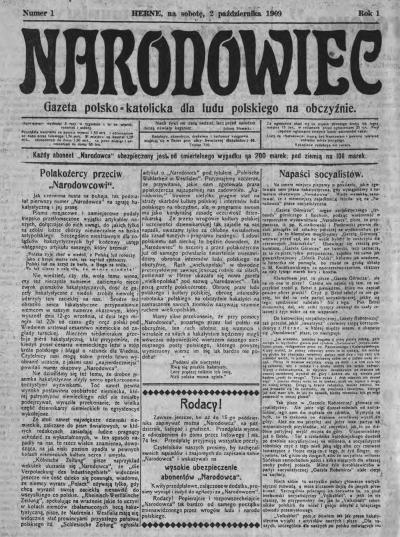

Das 1871 gegründete Deutsche Reich bot seinen Bürgerinnen und Bürgern rechtliche Gleichstellung, gesetzlichen Schutz und freie Mobilität innerhalb der Reichsgrenzen. Davon machten auch die preußischen Polen Gebrauch: Der Zustrom polnischsprachiger Reichsbürger in die Industriebetriebe und Bergwerke des Ruhrgebiets in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg – etwa 500.000 Personen – war bis dahin die größte kompakte Zuwanderung einer nichtdeutschen Bevölkerung in der deutschen Geschichte, sie ebnete sozusagen den Weg für alle später folgenden Erwerbsmigrationen. Sie wanderten aber auch in einer Zeit, in der in den Augen der nationalistischen Parteien und eines Teils der Öffentlichkeit die Polen zu den größten Reichsfeinden avancierten, durch ihre eigenen staatlichen Bestrebungen die Einheit des jungen Staates zu gefährden schienen.

Diese Mischung aus kultureller Nähe und latenter Diskriminierung führte dazu, dass Polinnen und Polen sich in mehrheitlich deutschsprachigen Gebieten oft scheuten, ihre polnische Identität offen zur Schau zu stellen: Lieber auf der Straße kein Polnisch sprechen, lieber nicht auffallen, lieber rasch hineinwachsen in die deutsche Gesellschaft. Die Kinder der Binnenmigranten lernten meistens kaum Polnisch mehr. Dabei prägten diese Zuwanderer nicht nur die Ruhrgebietsgesellschaft (1910 stellten sie in Recklinghausen zum Beispiel ein Viertel der Bevölkerung), sondern auch andere aufstrebende Industriezentren wie etwa die norddeutschen Großstädte oder Berlin. Allerdings war diese Gruppe keineswegs homogen: Neben den katholischen Zuwanderern gab es – vor allem in Westfalen – auch eine große Zuwanderung protestantischer Masuren, und neben den Hochpolnisch sprechenden Posenern zogen Oberschlesier und Kaschuben mit ihren charakteristischen Dialekten bzw. Sprachen zu. Vor allem die „Ruhrpolen“ (westfalczycy) entwickelten ein reiches Vereinsleben, es entstanden polnische kirchliche Strukturen, Gewerkschaften und eine politische Vertretung.

Zusätzlich zu den polnischen Binnenmigranten kamen Polen aus dem Ausland, aus dem österreichischen Galizien oder den von Russland annektierten Landesteilen. Zeitweise mehrere hunderttausend von ihnen arbeiteten vorwiegend als Saisonarbeiter in der Landwirtschaft, die sogenannten „Sachsengänger“.

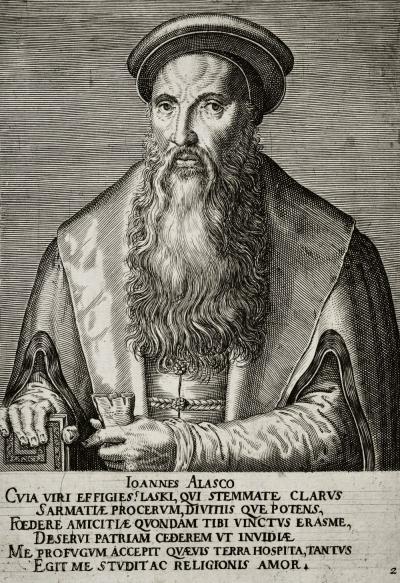

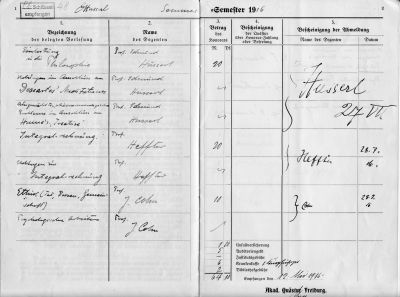

Während es sich hier fast ausschließlich um eine proletarische Erwerbsmigration handelte, kamen auch Vertreter polnischer Eliten nach Deutschland: Berlin zog als Hauptstadt Vertreter des Hochadels (wie die Familien Radziwiłł und Raczyński) an, aber hier saßen Polen auch im Reichstag und im preußischen Landtag. Schriftsteller wie Adam Mickiewicz oder Józef Ignacy Kraszewski wählten sich zeitweise Dresden als Wohnort, und Studenten zogen an die unterschiedlichen Hochschulen des Reichs, machten hier zuweilen auch akademische Karriere. Nicht zuletzt fanden Politikerinnen und Politiker im Reich eine Bleibe – die Sozialisten Rosa Luxemburg und Julian Marchlewski waren nur zwei von vielen.

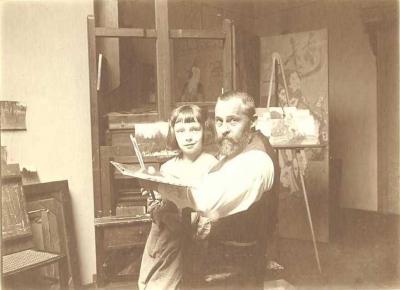

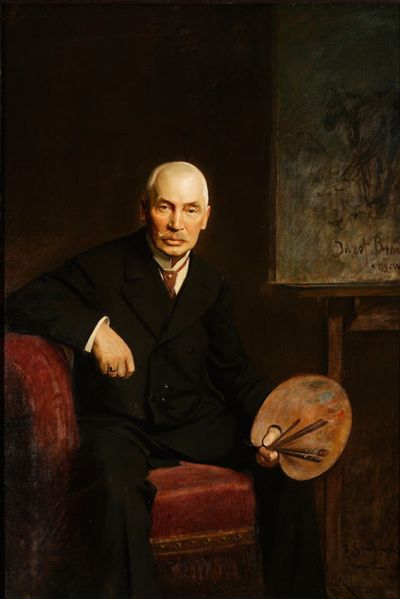

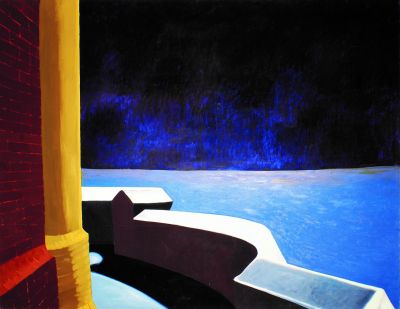

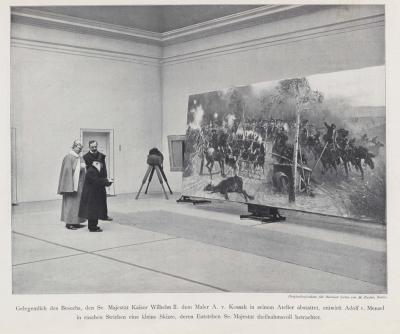

Besonders bekannt wurde in Polen die „Münchner Schule“. Hinter diesem Begriff verbirgt sich die Tatsache, dass zwischen 1828 und dem Ausbruch der Ersten Weltkriegs mehr als dreihundert polnischer Maler und Bildhauer an der Kunstakademie in München und in ihrem Umfeld studierten. Auch wenn es sich um keine „Schule“ im eigentlichen Sinn handelte, so entwickelte sich unter den vielen bedeutenden Malern wie Józef Brandt, Jan Matejko, Aleksander Gierymski, Maksymilian Gierymski, Alfred Wierusz-Kowalski und Wojciech Kossak vielfältige Kontakte und Bezugnahmen. Kossak sollte später als Hofmaler von Kaiser Wilhelm II. eine zeitweilig wichtige Rolle in der hauptstädtischen Kunstszene spielen. Und auch Künstlerinnen wie Olga Boznańska konnten sich in München fortbilden, auch wenn es nur wenige waren, da Frauen an der Münchner Akademie bis 1920 nicht studieren durften.