Waren sie wirklich „Rebellen“? Zur Münchner Ausstellung „Stille Rebellen. Polnischer Symbolismus um 1900“

Mediathek Sorted

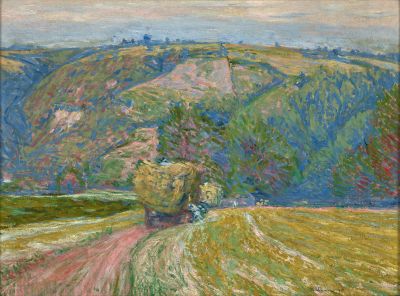

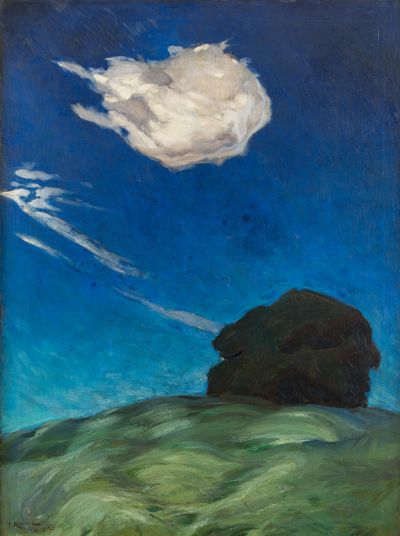

Dabei sei durchaus klar gewesen, dass die Zuordnung einiger der gezeigten Bilder zum europäischen Symbolismus für das nicht-polnische Publikum kaum verständlich gewesen sein dürfte.[12] Zudem hätten manche der in der Ausstellung vertretenen Kunstschaffenden sich nur für eine kurze Phase mit dem eigentlichen Symbolismus beschäftigt wie etwa Józef Pankiewicz,[13] der wiederum in der Münchner Ausstellung mit dem rein impressionistischen Gemälde „Heuwagen“ (1890, Abb. 9 . ) vertreten ist. So zeigte die Detroiter Ausstellung dann auch unter anderem ein Reiterbild („Patrouille der Aufständischen“, 1873) von Maksymilian Gierymski, eine Genreszene („Am Eingang zum Wirtshaus“, 1877) von Józef Chełmoński, die bewusste „Wolke“ (1902, Abb. 13 . ) von Ferdynand Ruszczyc oder eine erneut in München ausgestellte „Wolken“-Skizze (1906) von Konrad Krzyżanowski, weil diese Werke ideengeschichtlich mit dem national-romantisch geprägten polnischen Empfinden für die eigene Geschichte, Kultur und Landschaft zu verbinden sind. Dass bestimmte Ausprägungen der polnischen Landschaftsmalerei enge Beziehungen zur skandinavischen Kunst aufweisen, blieb natürlich auch Morawińska nicht verborgen, die in beiden Kunstregionen eine ähnlich tiefe Verbundenheit der Menschen mit ihrer Natur und ihren lokalen Traditionen vermutete.[14]

Bei einer ähnlichen Ausstellung in der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden 1997/98 entschied man sich, vermutlich auch aus Rücksicht auf das deutsche Publikum, für den Obertitel „Impressionismus und Symbolismus“, um die „Malerei der Jahrhundertwende aus Polen“ zu beschreiben. In ihrem einführenden Katalog-Aufsatz mit dem Titel „Polnische Malerei um 1900“ widmete sich Elżbieta Charazińska zu Beginn ebenfalls der Terminologie. Man habe die Kunst der Jahrhundertwende in Polen mit verschiedenen Begriffen wie Junges Polen, Modernismus, Moderne, Neue Kunst, Symbolismus und Neuromantik belegt, wovon die Bezeichnung „Junges Polen“ für die „gesamte Epoche 1890-1914 mit all ihren künstlerischen Erscheinungen einschließlich Literatur und Musik“[15] am gebräuchlichsten geblieben sei. Bei der Einschätzung des Symbolismus folgte die Autorin der 1975/76 ebenfalls in der Baden-Badener Kunsthalle gezeigten Ausstellung „Symbolismus in Europa“, wonach dieser Begriff auch in Polen die „ideologische Haltung der Künstler“ bezeichnete, „die am Jahrhundertende die künstlerischen Kriterien des Realismus in Frage stellten und sich gegen wissenschaftliche Objektivität und die Denkgewohnheiten jener Epoche auflehnten. […] Intuitiv entdeckten sie die Welt und den Menschen aufs neue, versuchten das ‚Unsagbare‘, Verborgene, Geheime wiederzugeben. Sie bekannten sich zum panpsychischen Prinzip der materiell-geistigen All-Einheit der Welt.“[16]

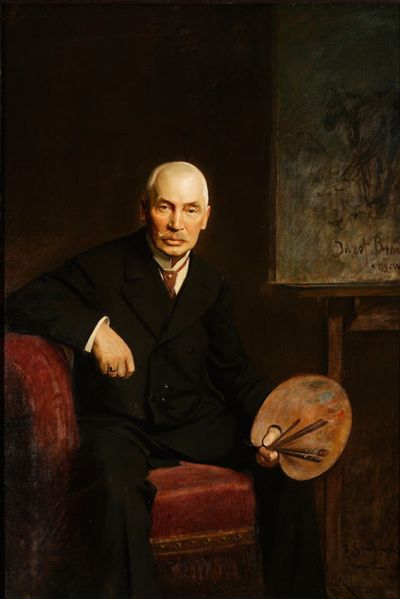

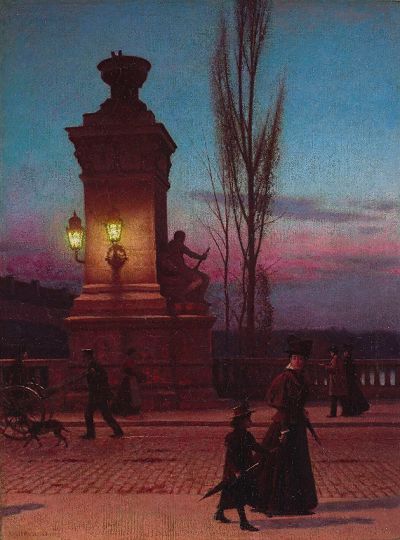

Die ersten polnischen Kunstschaffenden, so Charazińska, die mit dem Impressionismus und dem Symbolismus experimentierten, hätten dem Münchner Künstlerkreis angehört. Während sich Aleksander Gierymski mit Malmaterie, Licht und Farbe auseinandergesetzt und die Vibrationen des Lichts ebenso wie das Funkeln der Straßenlaternen in der Dämmerung thematisiert habe, habe sich Witold Pruszkowski als erster polnischer Maler mit dem Schaffen Manets und der Impressionisten bekannt gemacht. Zum Symbolismus tendierten die von Liebe, Einsamkeit und Tod geprägten Nachtstücke von Adam Chmielowski und dessen mystisch durchdrungene religiöse Szenen, während der Realist, „Genremaler und Hymniker der heimatlichen Landschaft“ Chełmoński erst in seinem Spätwerk zu stimmungsvollen lyrischen Landschaften mit Motiven von Tieren und Vögeln und zu „landschaftlichen Nachtstücken mit stark mystischem Akzent“ gelangt sei.[17] Boznańska hingegen habe in ihren Porträts, Stillleben, Interieurs und Stadtansichten „eine eigene, von der realen Umgebung unabhängige Welt“ geschaffen. Man habe versucht, „Boznańskas Werke so manches Mal dem Impressionismus oder dem Symbolismus zuzurechnen, doch ihr Oeuvre entzieht sich einer eindeutigen Klassifizierung. Für das Klima und den Inhalt ihrer Kunst wäre wohl der heute bereits fast vergessene Terminus ‚Intimismus‘ geeignet“.[18]

[12] Ebenda, Seite 469

[13] Ebenda, Seite 473

[14] Ebenda, Seite 496

[15] Elżbieta Charazińska: Polnische Malerei um 1900, in: Impressionismus und Symbolismus. Malerei der Jahrhundertwende aus Polen, Ausstellungs-Katalog Staatliche Kunsthalle Baden-Baden 1997, Seite 11-34, Zitat Seite 11

[16] Ebenda, Seite 11

[17] Ebenda, Seite 15

[18] Ebenda, Seite 20